记者按:

前几日,我的朋友圈突然被一条新闻刷屏:“南师大残疾学生一年发表4篇SCI论文”。

在励志鸡汤满天飞的朋友圈,这波报道险些被我的手指直接划过。

“南师大”,这3个字在眼帘中赫然放大、加粗——这回励志故事的主角,竟然来自我的母校。

数天后,带着采访公事和几分私心,我在昔日上课的教学楼中,见到了这位相识太晚的学长,陆思源。

不见蓝天 在泪水中挣扎着微笑

1991年2月1日,陆思源出生在江苏盐城。由于出生时难产窒息,他的发育滞后于正常婴儿,将近两周岁时,他在南京被确诊为脑瘫。

被打入黑暗的一家人并没有消沉太久。2001年,为替孩子争取优质的教育资源,陆思源的父亲离开收入稳定的盐城卫校,只身来到省城,考取南京师范大学研究生。不久,他又争取到了留校机会,成为这所211高校的教师。

年幼的陆思源,并不清楚父亲正在远方为他的未来奋力打拼。他的童年过早被痛苦碾压,四肢肌肉紧张痉挛,双腿畸形,脊柱弯曲,脚不能走,手不能张,连抬起头看看蓝天都是奢望。

幸运的是,在脑瘫患者中,仅有两成人能保持正常智力,他便是其中之一。

陆思源童年旧照

2005年,陆思源上初一。为矫正剪刀步和足尖位,家人利用寒假带他做手术。两条腿上,数十刀口。术后,麻药过去,他担心止痛药会麻痹大脑,硬是忍着疼,在眼泪中熬过三天三夜。

虽然年幼,但他已认清大脑是自己最大的优势,必须紧紧抓住。

“中学6年,觉得难吗?”记者问到。

“很难,早晨6点半就要早读,5点多就得起床,晚自习要上到9点半”。

9点半仅仅是下课时间,对陆思源而言,光是写完作业,都要熬到深夜11点。

因为双手痉挛严重,他几乎握不稳笔,只能把身子垫高,手臂发力,把笔尖“扣”在纸上。别人写满一行,他只能写出几个字。

考语文,作文从未写完;考数学,演算较多的大题也很难搞定;稍感庆幸的是英语,只需涂卡的选择题占了试题的七成。

每逢考试,无论大小,他的衣服都要被汗湿一次。

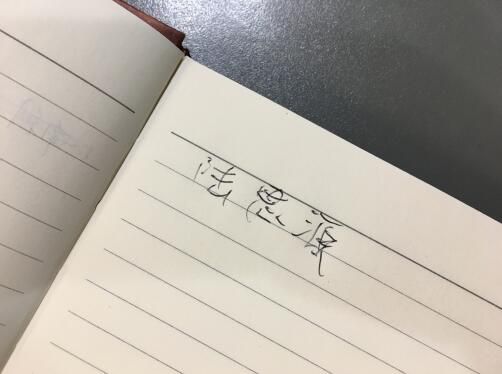

采访间隙,陆思源为记者留下签名,握笔艰难

“知识就是力量,以他的身体,读书是唯一的出路”,陆妈妈每谈及他拼命读书的原因,都会提及这句几乎被人淡忘的信仰格言。

与影视剧励志男主不同的是,他付出比常人更多的汗水,却并未换来太多奇迹。

高考那年,由于还没有残疾人照顾政策,他和普通考生在相同时间内答题,最终考取本三高校南京师范大学中北学院,学习计算机专业。

“高考根本不能反映他的真实水平”,陆爸爸不免叹息,“他从小学到高中心里一直很苦,考试、写字永远是失败者”。

云开日出 天生我材必有用

高考与南师大擦肩而过,考研时,陆思源再度报考南师大计算机专业,第一年仍然失败,第二年终于被成功录取。

二十余年吃够了动手操作的亏,陆思源在专业方向上,选择走学术型路线,以电脑代替笔杆完成学业。

扬长避短为智者,上帝为你关上了一扇门,却为你留下一道窗。话已被说烂,道理却是真切。

读研两年,陆思源学术成绩斐然,在国际学术界发表SCI论文4篇,EI论文1篇,ISTP论文1篇,领跑全班。其中,SCI是世界最为著名的科技文献数据库,学院对研究生没有发表指标,博士也只需1-2篇便可毕业。

“以他目前的成果,博士都够毕业好几轮”,导师张煜东对自己的得意门生不吝称赞。

研一时,陆思源被评为南师大“优秀研究生标兵”,全校仅有10人

想要在国际期刊上发表论文,其过程宛如“渡劫”,初稿要写一个月,定稿再写一个月,期间修改不下十余处。论文投递后还有漫长的等待,少则一两个月,多则半年,时常还需按出版方的意见再次返工,争取正式发表。

“过程很虐,但能有成果就很开心。”当被问及几番“车轮战”的感受时,陆思源给出的答案十分学霸。

一上午的采访中,谈到学术时的陆学霸是最为健谈的。面对文科出身的记者,他不厌其烦地解释着计算机术语:

“电脑就像一个小孩,编程仿佛是人在教它写字”。

“我主要研究的是算法,如果说编程是在锯木头,那算法就是引导锯法的图纸”。

目前,在导师的影响下,陆思源主攻医学影响智能化处理,目标提升电脑对早期病症的发现能力,帮助医生及早治疗。

“当年,如果脑瘫能被更早发现,我或许就不是这个模样”,自己的苦难已无法挽回,他所希望的,便是能阻止苦难在别人身上继续降临。

“上了研究生,有了理想,出了成果,他终于开始笑了”,陆爸爸边说边望向一边的儿子,“看看看,他又笑了”,父子俩心有灵犀地笑成一团。

陆思源(右)与爸爸(左)

劫波渡尽 黑暗中已守到光明

抛开身体上的残疾,这位科技学霸在休闲娱乐中,完全是个普通90后的模样:看直播、聊体育、逛a站b站、唱英文歌,都是他喜欢做的,微博、微信、qq也是个个上手。

记者曾在qq上向他核对论文发表数量,发现他的打字速度完全不在下风,隔着网络,他似乎根本不是一个双手痉挛、连笔都握不稳的人。

“他特意练过打字速度”,陆思源的同学张守东说,从本科到研究生,二人已同窗6年,“他在qq群里和我们聊得很开,回复很快,什么网络语言、表情包,他都会用”。

早年艰辛的求学光阴过去,陆思源终于感受到同龄人们岁月静好的青春时光。

读研后,拿了奖学金,他便去给爸爸妈妈买新衣;过年时,他还在淘宝上给妈妈买零食、买化妆品;最近,家里买了个新电饭煲,奶奶看不懂说明书,他便“学以致用”,教奶奶煮饭时应当放多少米、倒多少水。

现在,回想起曾和陆思源一同呆在康复中心的孩子,陆爸爸庆幸当时与妻子的坚持,“孩子生病,父母千万不能放弃。那些被父母放弃的孩子,结果都不太好。”

高考、求职、考研、做学术,一路走来,都是陆思源自己的意愿,“孩子喜欢的路,作家长的不要干预,因为走到后来,那往往是最好的选择”。

采访结束,记者和陆思源一家、导师张煜东一起在校内吃午饭。食堂在负一层,饭后,导师想让陆思源坐电梯上楼。

正值饭点,等候电梯的人不少,“走楼梯吧,别人也不方便”,陆爸爸摆摆手,伸出胳膊,让儿子挽着,一步步带他爬楼梯。

普通人半分钟就爬完的楼层,陆思源父子俩用了快两分钟,每迈上一级,都要休息几秒。

其间,有几位老师经过,指着台阶下说“有电梯”,爸爸都笑着摆摆手。

陆思源为记者留下的签名

类似的事情,每天都在反复上演。

此时,我们安坐在家中、校内或办公室,不知还有多少个“陆思源”正在我们看不到的地方,为了生活奋力坚持。

他一笔一画留下的签名,是26年来,拼命成长过的笔迹。