我苏网专稿(文/zZZ)

“绿水青山就是金山银山”“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境” “让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。” “算大账、算长远账、算整体账、算综合账”……五年来,这些动人心弦的金句你一定不会陌生。

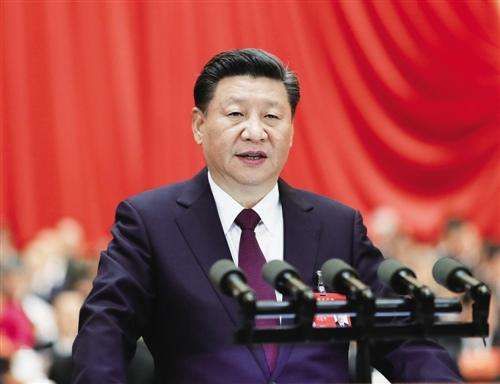

天蓝水绿山青,是人民对“更优美的环境”的期盼,也是习近平总书记心中的美丽中国。十九大报告提出“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”,并且首次将“美丽”作为社会主义现代化强国的关键词,道出了人心所向:过去盼温饱,现在盼环保。

青山在望,绿水相拥,蓝天常在,幸福生活怎么能少得了这些标配?

令人欣慰的是,如今,越来越多的中国生态环保样本走向世界舞台,创造了一个又一个生态奇迹,美丽中国正在成为新时代的颜值担当!

塞罕坝:三代人用55年打造的“中国绿”

你知道今年赏秋最火的地方是在哪里吗?是塞罕坝。

这里原本是王朝练兵习武的皇家猎苑,乾隆皇帝盛赞其高与天齐,雷电为其所用,风云为其起舞。但随着一代王朝的兴衰,塞罕坝从鼎盛走向没落萧条,成为了风沙肆虐的荒原。

1962年,林业部建立了塞罕坝机械林场,127名大中专毕业生与林场原有242名干部职工一起,组成了369人的创业队伍,拉开了塞罕坝林场建设大幕。

塞罕坝60年代创业者曾住过的窝棚

三代守林人55年的坚守,终于成就了今天的塞罕坝奇观。

如今的塞罕坝,林茂、草丰、水清、天蓝。数百万亩苍茫的林海,花草繁盛的红松洼大草原,牛羊满山的御道口牧场,丰厚的山野土特产品……

从“一棵松”到“百万亩”,从茫茫荒原到生态宝地凝聚成一股务林人的“塞罕坝精神”,在高寒沙地上书写了改天换地的绿色传奇。

库布其:世界点赞的中国“生态名片”

2年前,一张特殊的中国“生态名片”进入全球视野。联合国将“中国库布其生态财富创造案例”作为防治荒漠化,应对气候变化的样本,向全球推广。

位于内蒙古自治区的库布其沙漠,是中国第七大沙漠,也是目前全球唯一被整体治理的沙漠,创造了荒漠变绿洲的世界奇迹。

历史上的库布其曾经是水草丰美之地,200年前,因战事频繁,开荒更无节制,土地荒漠化进程大大加快,终成不毛之地,被称为“死亡之海”。

1988年,“京津风沙源”与“三北防护林”工程开始了治沙的艰辛历程。库布其创新性引入了市场运作和利益共享机制,治沙、生态、产业、扶贫四轮驱动,走出了一条中国特色的治沙之路。

自2007年以来,库布其国际沙漠论坛每两年举办一届,成为致力于推动世界荒漠化防治的大型国际论坛。2014年,联合国环境规划署将库布其沙漠生态治理区确立为“全球沙漠生态经济示范区”。

美丽的库布其成为了一个热门的旅游景点,也是向世界贡献的一份“中国智慧”和“中国经验”!

可可西里:申遗成功,向科学保护转型

今年7月,青海可可西里申遗项目获表决通过,成为青藏高原首个世界自然遗产地。

这片中国面积最大、全球海拔最高的世界自然遗产的好消息让无数把生死置之度外的“索南达杰”式环保卫士闻之落泪。几十年来的修复保护的艰辛之路历历在目。

20世纪90年代,藏羚羊惨遭大量猎杀引起世界关注,最少时不足2万只,对藏羚羊等野生动物来说,他们要面临的不仅是生存的威胁,还有栖息地环境的恶化。

1997年,可可西里国家级自然保护区管理局成立,这是我国目前海拔最高、野生动物资源最丰富的国家级自然保护区之一,被誉为高原野生动物基因库,也是我国第一个为保护藏羚羊而设置的自然保护区。

这不是一件容易的事,固有生态环境相当脆弱,大片的无人区、生活艰难的牧民、复杂多变的气候条件、不可避免的高原反应,以及盗采盗猎的丰厚利益等,都使得可可西里的生态保护称得上是一个世界性的难题。

然而,中国做到了。20多年来,得益于法治到政策、机制以及人的环保意识等整个生态链的梳理和重构,可可西里重焕生机,如今藏羚羊已从濒危物种中剔除,可可西里腹地的藏羚羊种群数量已超过6万只。

当你亲眼目睹成群的藏羚羊大摇大摆横穿公路,一定会感受到内心的触动,天人和谐的绝妙美景正是生态保护的题中应有之义,让人与自然和谐相处,让天蓝、地绿、水清。

贵州六盘水:还清历史欠账,向“绿”前行

提到贵州六盘水,首先想到的是“煤都”。因煤而建的老工业城市,由于生产工艺落后、发展方式粗放,资源的开采给生态带来极大的破坏。2007年因环境污染被国家环保总局列入“区域限批”黑名单。

痛定思痛,面对日趋恶劣的生态环境,六盘水开始了大刀阔斧的改革,其宏伟战略中,“生态”都是耀眼的名词。

通过“治、建、改、管”,六盘水实现建设与保护齐飞,生态共发展一色。

数据的罗列是枯燥的,要检验一座城市生态建设的成果,鸟儿最有发言权——从2012年以来,无论在明湖国家湿地公园,还是在红果的东湖公园,一群群美丽的红嘴鸥、白鹭等野鸟成群结队定期来这里越冬,且一年比一年多。鸟类的本能选择,为六盘水的生态故事写下了生动注脚。

市中心城区明湖湿地公园内出现钳嘴鹳,在六盘水尚属首次发现

荒山变绿海,荒坡披绿毯,荒沟贴绿条,六盘水这座因资源开发欠债生态的“江南煤都”,正一路向“绿”前行。

崇明岛:编入联合国绿色经济教材

崇明岛地处长江口,是中国第三大岛,被誉为“长江门户、东海瀛洲”,是中国最大的河口冲积岛,中国最大的沙岛。

从上世纪九十年代开始,崇明已经在逐步探索生态发展的路径。2005年,崇明迈上了建设“世界级生态岛”的征程。

治理入侵物种、限制开垦湿地、保护和管理生态栖息地,实现了对湿地生态多样性和生态系统的保护;城镇生活污水截污纳管与集中处理设施建设,开创了农村污水分散式处理新模式;零散式农业经营已开始向绿色、有机品牌体系建设转变……更重要的是崇明生态岛有效保护了全球生态敏感区——长江河口生态系统,这些新滩涂湿地是长三角经济区最为宝贵的潜在土地资源。

崇明岛生态建设,对发展中岛国探索经济转型与生态发展模式有重要借鉴意义。

在世界上,类似崇明岛的大大小小岛国42个,它们的自然地理条件赋予得天独厚的自然资本,但又由于地理隔离造成交通瓶颈,现代工业和现代服务业水平低下,几乎都是欠发达地区,总体上与崇明岛非常类似。

对此,联合国环境规划署将把崇明生态岛建设作为典型案例,编入其绿色经济教材,建议全球42个岛国学习。

让人与自然形成“朋友圈”,让环境保护扩大“生态圈” 。让人与自然形成“朋友圈”,让环境保护扩大“生态圈” ,一场关乎亿万人民福祉、中华民族永续发展的绿色变革,已经开启征程。通过无数人的努力奋进,一幅青山绿水、江山如画的生态文明建设美好图景,正在神州大地铺展。

未来,我们有理由期待,还会有更多的中国生态样本为世界添彩!

(资料来源:新华社、中新网、澎湃新闻网等)

更多相关报道>>

【十九大小苏说】Never forget why you started!快来学习“十九大”最in词句的英语表达

【十九大小苏说】厉害了我的国!这些“中国制造”向世界诠释强国梦