男子:长衫马褂,温文儒雅

民国初年,通城上层男子的正规服饰主要是长衫、马褂。

长衫为大襟右衽,长至踝上约2寸,袖与马褂齐长,左右两侧下摆处开有1尺左右的长衩。马褂为丝质面料,主要为缎子,有提花织锦缎或黑色洋缎,对襟窄袖,下长至腹,前襟钉纽扣5粒,胸前、背后都利用面料中的花纹,拼成一朵朵花。

夏天人们单穿长衫或丝绸褂子,冬天,富裕人家穿的长袍,多用黄鼠狼(俗称“黄猫儿”)皮、香鼠皮、银狐皮、驼绒、丝绵等做衬料。

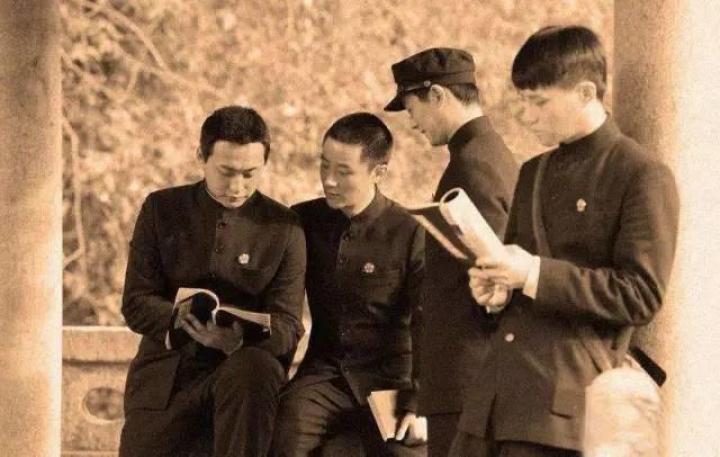

30年代后,政府公职人员及一些知识分子爱穿中山装或学生装。体力劳动者四季皆着粗布短装。

女子:最民国范儿的还是旗袍

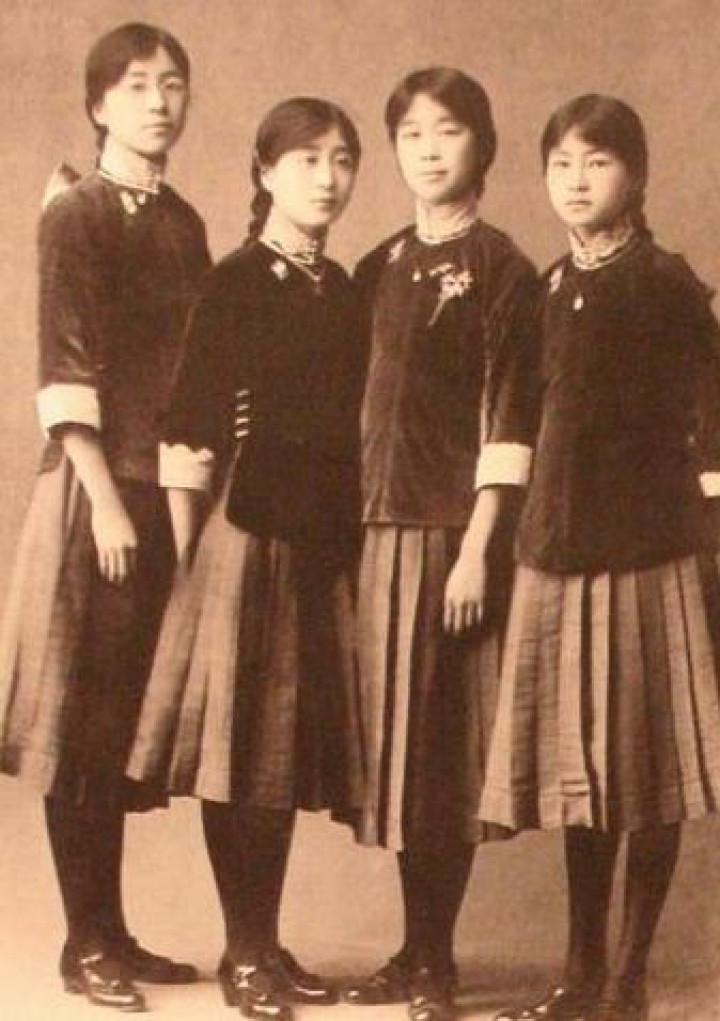

民国初年,通城妇女服装一般是上衣下裤。

未婚妇女,在衣领下喜欢绣一些花草纹样,围腰裙。已婚妇女,围比腰裙大4倍的罗裙(又称“围裙”),裙长遮住小腿。中年以上妇女,有的还喜欢扎绑腿。普通百姓的衣着面料大多为土布。

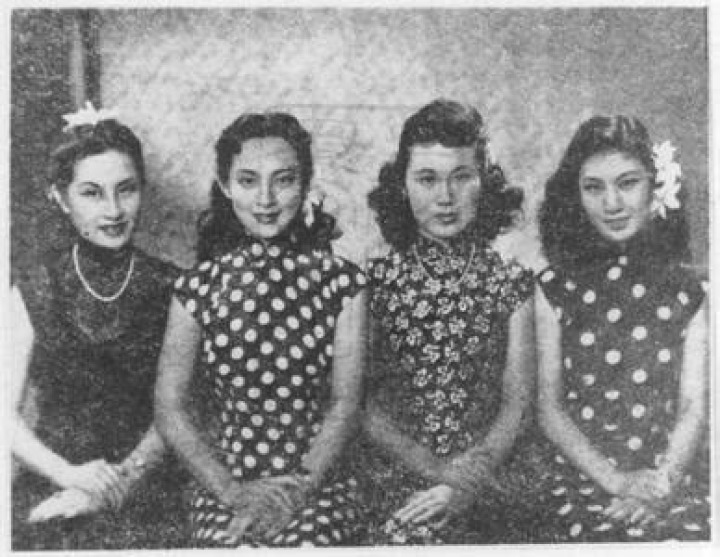

30年代后,通城知识女性、时髦女性喜欢穿旗袍。

旗袍形成于上世纪20年代(有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣),20年代后期成为最普遍的女子服装,民国18年(1929)国民政府确定为国家礼服之一。

30年代初,通城青年妇女流行旗袍。旗袍自领胛开始滚边,滚边多用与原布料不同的色布,以示旗袍的美观大方,同时在前襟点缀花扣,如菊花扣、盘香扣、如意扣、蝴蝶扣、琵琶扣、葫芦扣等,旗袍的下摆为圆角或尖角,另外还有嵌边、堆边、嵌滚、连滚等装饰,面料以花布、绸缎为主,旗袍外加毛线结成的外套。

夏天,富裕女子多穿丝绸旗袍,配以紧身内衣、短裤、长筒袜。冬天,富裕的女子,选用嫩羊皮做棉袍,并用柔软的皮纸做衬,以防毛茬外溢。

礼帽手杖,一个都不能少

民国年间,南通人按季节及身份不同戴帽。

通城市民戴瓜皮帽的较多,这种帽子多为棱形圆顶,也有的平顶形,无帽檐,其帽顶有小结。穿中山装的男子喜戴帽檐弧形的鸭舌帽。

礼帽为富裕男子及知识分子所戴,顶略显平,帽檐围帽芯一圈,约寸余宽,戴帽人若配以长袍、墨镜、文明杖,颇具绅士风度。

民国初年,男女普遍穿黑色圆口或方口鞋,小脚妇女穿尖口布鞋(辛亥革命后,妇女禁止裹足。但辛亥革命前已裹足的妇女“小脚”已固化,无法改变)。遇有农历闰月,已出嫁的女儿要为父母各做一双布鞋,俗称“闰月鞋”,祈祝父母健康长寿。30年代后,富裕家庭开始穿皮底布鞋、皮鞋、皮靴。

潮流发型任你选

清代以前,男人和女人一样蓄发不剪。到了清代,男人按清制剃去了头部靠近前额的头发,后部则留一大辫子垂于身后。清宣统三年(1911),清廷下了准许臣民自由剪发的通告,但实际执行者寥寥无几。

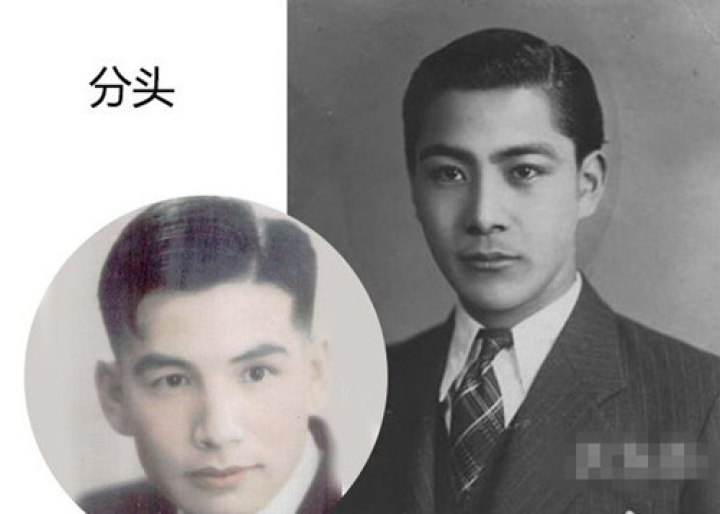

民国建立后,男性大多剪去辫子,留以分头或平头,或剪发辫为短发,年老者和儿童大多剃光头。

已婚妇女都在脑后盘髻。髻有辫髻、空心髻之分。髻以光洁为好,且大多用细丝线做成的网儿相罩。一般妇女发髻上插有簪和钗儿等物,有钱妇女发髻上的饰物很多并较贵重。许多妇女喜欢在发髻左侧上方留一束头发垂于耳下。年纪较轻的已婚妇女,还喜欢再留一绺头发覆于额前,俗称“倒须”。姑娘们大多垂单辫于脑后,前额以倒须相遮。

“五四”运动后,剪发在妇女中开始流行,有长有短,中年妇女头发的长度和肩平齐,青年女子及学生头发的长度和耳垂相齐。

民国14年(1925)通城始有女子烫发,此后不久女子流行烫发。发型有菊花、海燕、蘑菇、大波浪等式样,尤以长发大波浪为时髦。

(来源:江海晚报 编辑/赵姗姗)