编者按

一张面孔,一段故事,一种人生。新年伊始,我们从万万千千的江苏面孔中挑选出了十余位,他们守望着沉甸甸的梦想,亦勾勒出江苏大地迷人的精神气质。2018,让我们循着他们身上的光亮,抒写自己的精彩续章。

本期面孔:骆翼云

一部名为《金陵止戈人》的短片,在纽约国际艾美奖颁奖典礼上,讲出一段尘封80年,来自中国的故事。

2017年11月22日,《金陵止戈人》入围国际艾美奖青年创意组评奖,并最终在两百多部入围短片中突围,获得“女性和平使者”单元最高奖。短片时长仅有1分钟,表达对抗日战争期间,庇护万余名中国妇女儿童的美国教工魏特琳(华小姐)的纪念。

短片导演骆翼云,1991年出生于南京,留美已经是第7年。骆翼云说,短片创意来自外婆的亲身经历,希望通过拍摄类似短片,发出属于中国人的声音。

拿着奖杯的骆翼云

留美的南京妹子获得国际大奖

国际艾美奖,是艾美奖的一个分支,1948年由美国电视艺术与科学学院创立,是美国本土影视行业最高奖,面向全球除美国以外的国家和地区。艾美奖是专门针对美国,而国际艾美奖就是针对国际上的电视影视,是两个不同的区域。今年,国际艾美奖向全世界18至30岁的青年导演征集1分钟短片,主题为“女性和平使者(female peacemaker)”。

《金陵止戈人》的导演,是90后留美女生骆翼云。她说,短片拍摄灵感,来自外婆的长期熏陶。“魏特琳所救中国难民中,就有我的外婆。”在短片中,骆翼云使用了南京人更为熟悉的名字——“华小姐”。

颁奖典礼现场的南京姑娘

获奖短片时长只有短短1分钟

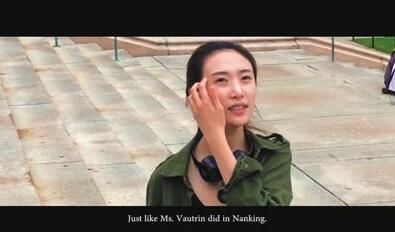

记者观看了影片,一开始看到一个中国女孩,她在一个美国大学接到一个电话,内容是“恭喜你,去伊拉克志愿的一个项目录取了你”。镜头里的她很高兴,接下来的蒙太奇中可看到她换了伊拉克货币,去申请伊拉克的签证,还去学阿拉伯语。这些都是通过蒙太奇的交叉手法来展现。最后她打电话给外婆,站在她自己的学生宿舍里。

骆翼云介绍,短片中的女主角是她的一位朋友,大连人,制片是哈尔滨人。影片还有一个蒙太奇是她站在南京地图前面。她外婆用南京话问她:“你什么时候回来啊?”她说:“我这个暑假不回来了,我要去伊拉克做志愿者,就像魏特林小姐(华小姐)当时那样。”结尾的时候,告诉观众当时有南京大屠杀这件事情。

作为南京大屠杀的重要见证人,“华小姐”将所见所闻记录到日记中,战后成为指证日本战犯的重要证据。1938年,中国政府授予魏特琳采玉勋章,这是当时嘉奖外国侨民的最高荣誉。

明妮·魏特琳(Minnie Vautrin),1937年,南京沦陷后,金陵女子大学成为收容妇女姓难民的庇护所,魏特琳成为难民所的负责人。

骆翼云短片中的主人公“华小姐”,是指很多老一辈南京人心目中的救命恩人,原金陵女子大学工作人员魏特琳。曾庇护万余名妇女儿童。

明妮·魏特琳(Minnie Vautrin),中文名华群,1886年9月27日出生于美国伊利诺伊州。1912年初,魏特琳来到中国,创办合肥三青女子中学。1919年,魏特琳来到南京金陵女子大学(南京师范大学前身),掌管校务,并筹建新校园。

1937年,南京沦陷后,金陵女子大学成为专门收容妇女姓难民的庇护所,魏特琳也成为难民所的负责人。魏特琳一面组织校内教职员工巡逻,一面请来在“国际安全区”服务的外籍男士轮流守夜。期间,日军冲击金陵女大校园,魏特琳受到打耳光、刺刀威胁,但她四次拒绝美国大使馆撤离要求,坚守校园,保护了超过1万名中国妇女儿童。

魏特琳去世后,葬于美国密歇根州,墓碑上雕刻金陵女大平面图,并加刻“金陵永生”四个字。在南京,魏特琳被很多老一辈人称为“华小姐”,其雕像至今仍矗立南京师范大学校园内。

根据自己外婆亲历的故事改编

导演骆翼云是南京姑娘,是南师附中2010年毕业的,2010至2014年在美国Emory大学,2015年至今在美国哥伦比亚大学。当记者问她怎么想到要拍这部影片?她说:“应该是从小长大的过程中,深受那段历史的影响,因为我的外婆,我们家是南京大屠杀幸存者,从小就听到这个华小姐的故事,我外婆说华小姐是南京人的活菩萨。”

“我小的时候,老师组织去侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,我也说不忘历史,要珍爱和平,我觉得南京就是这样一个历史的象征,在百年浩劫后,咱们南京人对和平的珍爱是不比犹太人差的。”骆翼云说,她到了国外留学后发现,说到大屠杀,大家都知道犹太人的遭遇,因为犹太人的遭遇占据了西方主流媒体。西方人都知道《辛德勒的名单》,但很少人知道南京大屠杀,有些人甚至不知道中国是二战的国家之一。所以她觉得有必要做些什么。

影片截图

学金融转向学电影

骆翼云在大学本科阶段学的是金融类,研究生改学电影制片。记者问她为什么有这样的转变。她说,自己一直喜欢电影,上研究生阶段有了这个机会,所以抓住机会去学电影制片。她认为,电影是资本与艺术的结合,所以自己并不后悔一开始学金融,但在拍《金陵止戈人》时没有任何资本介入,她怕商业化或娱乐化,因为这是一个严肃的题材。

“我们没有任何钱,都是自掏腰包,也没有器材,我当时拿着自己的手机,用自拍杆跟拍,酷暑天在哥伦比亚大学的校园,女主角就在前面走,我就拿着自拍杆跟着她,成本大约一百美金吧。”骆翼云说,拍摄过程非常辛苦,有一个场景是女主角需要从四十多级台阶上走下去,她在后面跟拍她走的过程,表现她当上志愿者后非常激动,想回去告诉她的外婆,走得非常快,在烈日下走了许多遍。因为当时哥伦比亚大学校园有很多人,经常有人观看,所以要趁没有人的时候再拍一遍,为了这个镜头她们走台阶走了二十多遍。

影片剧照

“拍摄的时候就我们三人,剪辑来来回回剪辑了一个多月,因为想要达到最好的效果,找过很多外国朋友,学电影的朋友、老师来给些意见,一分钟的短片剪了几十稿,其实时间越短,越难讲好这个故事。”骆翼云说,剪完就拿给外国朋友看,看他们能不能看懂,怎么让他们能够看得明白,成为剪辑突破的痛点。

拍摄时也没有想过是冲着获奖去的,完全没有想到。拍摄前,骆翼云采访一些身边的朋友,他们在东南亚、中东做过志愿者,问问他们出访前会干什么。他们说去换钱、申请签证、会去给家人打电话什么的,然后就按这些细节去拍摄。

在宣传的时候也受到高中朋友,南师附中的朋友支持,因为第一轮是海选投票,要在两百多个一分钟短片里海选投出前二十名,然后第二轮才是评委选,评委的投票把这部短片选成了最佳短片,所以当时她挺感动的。

希望将真实故事拍出国际影响力

“我一直很希望有更多的人知道南京大屠杀,我本身是学电影的,所以我更多的是从电影角度考虑这件事,我之前跟很多犹太人聊过魏特林女士以及生平事迹。犹太人说,他们很想了解这个人,然后他们也很感兴趣这个故事,觉得像中国版本的《辛德勒的名单》,所以他们一直很鼓励我把这个事情做出来,包括我在美国很多朋友,我跟他们讲这个故事时,很多人被震撼,他们这才知道,原来在二战时的中国战场有这样的感人事迹。”

在看到female peacemaker 女性和平使者这样一个题目时,骆翼云第一件事情就想到华小姐、她的外婆、南京大屠杀,于是想以某种角度把这样的故事拍出来,但南京大屠杀的体裁已有像《金陵十三钗》、《南京南京》这样名气很大的电影,所以她在寻思一个新的角度。

魏特林小姐在1919年从美国哥伦比亚大学的教师学院毕业, 20多岁时决定去中国做志愿者,建立金陵女子学院,南京沦陷后,救下了这个女孩子的外婆,并通过外婆影响了她,把这个故事传承下去。最后这个女孩子在她20多岁受到了华小姐的影响,去另外一个国家拯救另外一群人,所以《金陵止戈人》其实是一语双关。

华小姐把金陵女子学院变成了一个难民营。当时,外婆只有六七岁,逃难到了难民营。外婆的妈妈在灾难中去世,外婆当时只有六岁,具体细节她并没有多问,因为不忍心让这些老人再陷入到当时那种痛苦的回忆中。

在逃难路上,外婆的大舅抱着她,她看到一地死人,还看到一个人在动,就对大舅说那个人还活着呢,去救她吧。然后大舅说,别,那是猫在吃死人肠子呢,后来果然一只猫从死人肚子里钻出来。

骆翼云说,她听到这个故事后,从导演的角度来说画面感很强,但她觉得这样的记忆对于一个六岁的孩子来说实在太沉重了。同样,30万同胞的生命对于南京这个城市来说也太沉重了。

“我觉得这样一段历史,忘记就是一种背叛,所以我特别希望有朝一日能把这样的主题搬到大屏幕上,能达到像《辛德勒的名单》这样的效果,让世人知道。”

(来源:紫牛新闻、江苏广电融媒体中心、新京报;编辑/黄河清)