1月8日上午,2017年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂开幕,由苏州大学附属第一医院、中山大学附属第一医院、江苏省人民医院、香港大学共同完成的《骨质疏松性椎体骨折微创治疗体系的建立及应用》荣获国家科技进步二等奖。苏大附一院骨科主任、中华医学会骨科学分会常委杨惠林教授作为课题组团队代表接受了颁奖。

杨惠林教授受奖后留影

获奖证书

据悉,这是今年江苏省内唯一的以第一完成单位获得的医学类国家科技进步奖,也是苏州大学附属第一医院骨科第二次获此殊荣。该科室曾因"脊柱后路经椎弓根内固定的基础和临床研究"项目荣获 2004 年度国家科技进步二等奖。

钻研十余年,取得多项创新成果

骨质疏松导致的椎体骨折(Osteoporotic vertebral fractures,OVCF)被称为老年人的“隐形杀手”,许多患者椎体骨折后因疼痛长期卧床引起并发症,非手术治疗患者在4年内死亡率高达49.4%。随着人口老龄化迅速发展,我国每年新增181万名患者,罹患该病的患者预计到2020年将达5000万。苏州大学附属第一医院杨惠林教授领衔的骨科团队向这项世界医学难题发起攻击,数十位骨科专家历时17载终于形成一系列诊疗新策略,技术得以在全国范围推广。

苏大附一院骨科三代学科带头人:董天华教授(中)、唐天驷教授(右)、杨惠林教授(左)

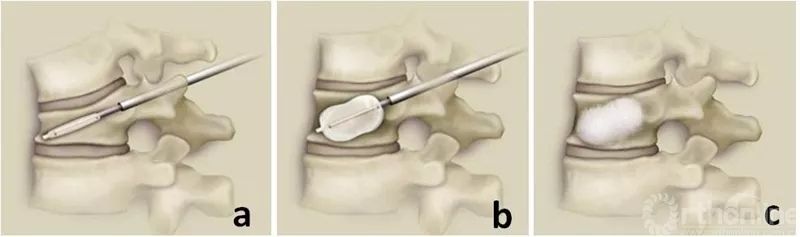

2000年,杨惠林在董天华、唐天驷两位教授建立的扎实学科基础上,领衔骨科团队瞄准国际前沿,在国内率先引入开展椎体后凸成形术(Kyphoplasty,KP)这一微创技术。只需精准地向骨折椎体“打一针”,先用球囊撑起骨折椎体,再注入专用的“骨水泥”将骨折块粘牢,恢复其支撑重力的能力,不仅能迅速缓解疼痛,伤口只有水笔芯大小,而且一般患者术后第二天就可以站起来行走。

KP手术操作流程简介:a.经皮穿刺骨折椎体置入球囊;b.扩张球囊骨折复位;c.灌注骨水泥固定骨折椎体

脊柱被韧带、血管、神经包绕,手术稍有偏差就会出现大问题。微创椎体后凸成形术尽管损伤小,但也可能因穿刺不够精准或灌注骨水泥渗漏引起脊髓损伤、肺动脉栓塞等,严重者将导致患者瘫痪甚至死亡。

在杨惠林的带领下,团队数十名骨科医生经过十多年的钻研,在国际上首次提出“疼痛责任椎体”、“骨不连”概念及判定标准,并建立了调制灌注封堵和骨水泥-骨锚合技术,以及椎体精准穿刺、量化复位和“骨水泥”梯度灌注等安全操作体系,杜绝了在穿刺和灌注过程中引起脊髓损伤或肺动脉栓塞等情况,从而解决了长期以来椎体后凸成形术存在的“短板”问题。

97岁阿婆术后三天即出院,西方国家争相学习

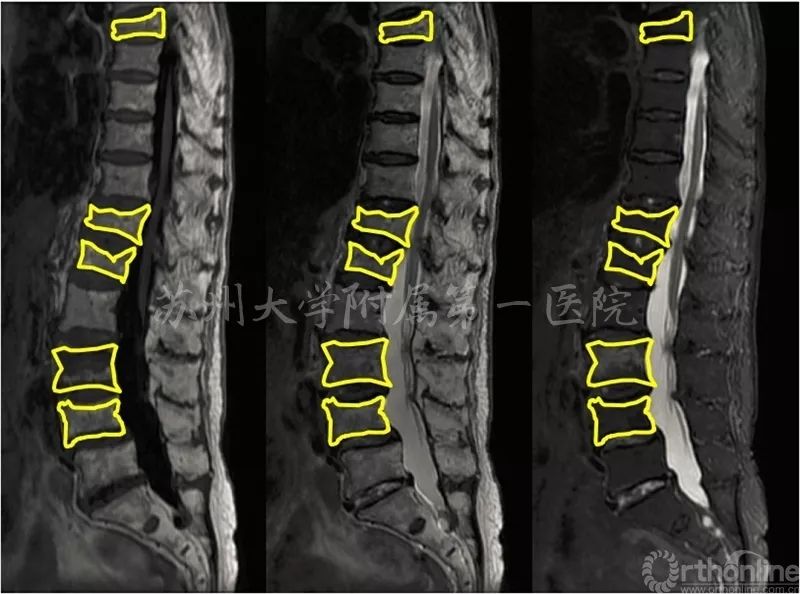

97岁的市民夏阿婆,在剧烈咳嗽后出现腰背痛,去苏大附一院求诊,影像学检查竟然提示有胸7、胸12、腰1、腰3、腰4共5个椎体骨折!这么高的年龄和这么多骨折节段,还能手术治疗吗?

夏阿婆的腰椎片子显示,胸7、胸12、腰1、腰3、腰4椎体骨折

杨惠林教授团队仔细分析夏阿婆的症状、体征和影像学检查,通过创新技术,最后判定只有腰3是导致夏阿婆疼痛的罪魁祸首,即“疼痛责任椎体”。仅对腰3骨折行微创KP手术治疗后,夏阿婆腰背疼痛迅速缓解,术后1天即下地行走,3天出院。前不久,夏阿婆刚刚度过她的百岁寿辰。

由于显示出良好的临床疗效,目前,项目组建立的 OVCF 微创治疗体系,已在我国大多数省市得到广泛应用,并被写入包括美国、英国、比利时、瑞典等多国的诊疗指南或规范。“‘苏州理论’为促进骨质疏松性椎体骨折微创技术的进步与推广做出了重要贡献。”原北美脊柱外科学会执行主席、国际脊柱外科著名专家Hansen A. Yuan教授如此评价。

杨惠林教授义诊

对于此次获奖,杨惠林坦言:“这份成果是整个骨科团队几代人心血的结晶,此次获奖既是一份荣誉,也是一份肯定,但我认为最重要的,是进一步普及骨质疏松性椎体骨折综合诊疗理念,增强大众的健康意识,让老百姓从中受益。”

(来源/综合自现代快报、苏州大学新闻网、苏州大学附属第一医院 编辑/刘静)