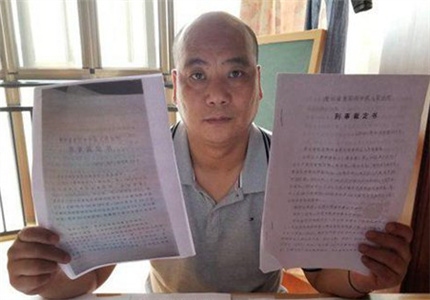

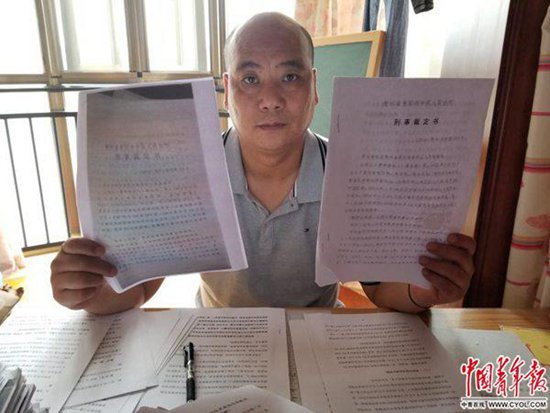

蒋永容在准备自己的申诉材料。中国青年报·中青在线记者 王景烁/摄

4月8日,因被指涉嫌收受设备商35万元,44岁的蒋永容又一次站在被告席上。

蒋永容曾任贵州省公安厅交警总队车管处副处长,2014年1月,因涉嫌受贿罪被刑拘。此后,他收到了两份判决书、两份裁定书。

一审时,法院认定受贿罪成立,蒋永容获刑10年;重审时,他再次被认定犯受贿罪,判处有期徒刑3年,处罚金20万元。蒋永容坚持上诉,2017年3月30日,他收到了贵阳市中级人民法院将案件再次发回重审的通知。2018年4月3日,该案在贵阳市南明区人民法院开庭。

将蒋永容定罪的直接证据,包括公诉机关提交的蒋永容的“认罪供述”,及证人的口供笔录。中国青年报·中青在线记者发现,事实上,原审排除的有罪供述,法院在第一次重审时却予以采纳,而重审时法院却排除了原审曾采纳的供述;而行贿人在如何送钱、送钱数量等细节的描述上,口供亦多次变化。同时,蒋永容的职权范围是否与行贿人的业务存在直接关系,也存在较大的争议。

被羁押两年之后,蒋永容在2016年10月二审判决后被取保候审,暂时恢复了自由。他反复向中国青年报·中青在线记者表示,自己是无罪的。“我信法,相信法律最终会还我公正。”蒋永容说。

经过4月3日、4日及8日3天的庭审,贵阳市南明区人民法院宣布本案将择期宣判。

“突如其来”的罪名 进看守所后翻供

2014年1月17日,正在贵阳当地检查车管工作的蒋永容突然接到总队领导的电话,“纪委找你一下”。下午2点半,蒋永容来到省公安厅纪委办公室配合调查。南明区人民检察院的几名办案人员随后到达,带走了蒋永容。

蒋永容回忆,到办案区后,他就被限制了人身自由。21日,蒋永容在指定监视地点开始写自述材料;22日下午,他被转移到南明区人民检察院,做了笔录;23日下午,他被转送到看守所,体检后被审讯并做笔录。

蒋永容说,2月5日贵阳市人民检察院前来提讯,并做捕前笔录时,他已经翻供,坚称自己无罪。

2015年4月,贵阳市南明区人民法院一审认定:2012年至2013年期间,机动车检测设备供应商贵州汉诺科技有限公司(以下简称“汉诺公司”)董事长谢保成分3次共送给蒋永容35万元的好处费,蒋永容全数予以收受。蒋永容犯受贿罪,被判处有期徒刑10年。

蒋永容随后上诉,2015年7月,贵阳市中级人民法院以“事实不清、证据不足”发回重审。2016年6月28日,南明区法院重审第一次开庭;10月,该重审第二次开庭后,南明区法院认定蒋永容犯受贿罪,判处有期徒刑3年,并处罚金20万元。

蒋永容再次上诉。2018年3月,他收到了贵阳中院再次发回重审的裁定,该裁定书认定,“原判违反法律规定的诉讼程序”。

事实上,原审和重审中,蒋永容的有罪供述都是法院定罪的直接证据。这些证据出自蒋永容2014年1月18日、1月21日在指定监视地、1月22日在南明区人民检察院,以及1月23日在修文看守所的供述。

但这些供述在蒋永容离开指定监视居住地点不久就被他自己否认。蒋永容说,这些材料是自己遭受刑讯逼供被迫承认的。原审前,他就向法院提出了将有罪供述认定为非法证据排除的申请。

蒋永容表示,在看守所时,他曾受侦查人员威胁,并致“手肘处点状擦伤”。对此法院称,每日不中断的视频显示,侦查机关为他提供了必要的饮食、休息以及医疗服务,未对其进行刑讯逼供。

已有的两份判决书显示,原审排除的有罪供述,法院在第一次重审时却予以采纳,而重审时法院却排除了原审曾采纳的供述。

法院原审采信了蒋永容2014年1月23日在贵州修文县看守所的供述。值得注意的是,这份供述同步的录音录像只有画面,没有声音。检察院表示是“技术故障”。法院查看该录像后认为“未看出其在肉体或精神上遭受限制”,进一步认定该供述具有法律效力。

蒋永容的第一辩护人、北京泽博律师事务所律师周泽认为,检察机关取证的程序存在违规。重审时,法院认定侦查机关在这份侦查录像中“无同步录音,不符合法定程序”,最终予以排除。

然而,法院第一次重审时认定有效的是蒋永容1月22日在南明区人民检察院时的笔录。在原审时,这份笔录曾由于“被拘传之前曾长时间讯问,不能排除因其精神受到压制而作出了有罪供述的情形”被排除。重审时,法院则表示,当日检察院的拘传手续、视频材料、笔录材料相互印证,法律手续齐备,讯问地点等程序均合法,且未遭受刑讯逼供,因此这份供述的收集合法。

值得关注的是,在本次的第二次重审开庭中,蒋永容上述所有的有罪供述均被认定收集合法,未作为非法证据予以当庭排除。

4月3日再次重审时,蒋永容在指定监视居住地点的几名办案人员出庭作证。他们均表示,自己按照法律法规办案,未对蒋永容进行刑讯逼供,但对于辩护人询问的相关具体细节,均表示“时间太长,记不清楚”。

蒋永容的第二辩护人、北京中银律师事务所贵阳分所律师沈忱表示,出庭作证的证人并非全部的执法人员,这些证词作为事实证据不够完整。并且,办案人员对具体细节均记不清楚,证言的公信力值得商榷。

唯一直接的证据是证言 行贿人口供多次变动

事实上,无论在原审还是重审判决中,这起受贿案唯一的直接证据仅有当事双方的供述。

贵州省公安厅纪委出示的干部基本情况表显示,1996年,蒋永容进入贵州省公安厅交通警察总队担任民警。2011年5月,他开始担任交警总队车管处副处长。时任车管处处长的黎卫红称,蒋永容主要负责对贵州省9个地市的车管所进行业务指导,并配合相关部门对驾校和机动车检测站进行监管。

据蒋永容回忆,2011年10月的一次工作会议上,作为车管处的代表,他发表讲话并留下了联系方式,谢保成由此认识了自己。随后,谢保成创立了贵州汉诺科技有限公司,任公司董事长,公司主业是销售机动车安检设备。

根据谢保成2014年1月7日的供述,为了新建的机动车检测站能尽快联网,他在2012年、2013年曾多次与蒋永容通话商谈,“我跟他说,现在我公司承接的机动车安全检测线已基本完成,希望蒋永容帮我尽快联网”。

但蒋永容反驳称,这两年间,自己仅与谢保成因故通过一次电话。2015年8月,南明区人民检察院的两名侦查人员曾到贵阳市移动通信公司调取2011年至2013年两人的通话记录。但移动公司表示“客户通话记录只保存半年,无法调取。”

在接受侦查人员讯问时,谢保成曾表示,他分别于2012年夏季、2012年年底、2013年夏季在贵州省公安厅交警总队后门的东山茶楼附近送给蒋永容现金35万元人民币。

然而,侦查人员调取的2013年8月9日、20日的两份贵州省公安厅交通管理局财务凭证却显示,2013年夏季,蒋永容与同事出国参加了管理培训。贵州省公安厅交警总队调取蒋永容2011年4月到2014年1月的外出记录文件亦显示,2012年6月21日至6月28日、7月31日至8月3日、2013年6月20日至7月12日等期间,蒋永容均外出出差。

周泽认为,蒋永容的这份不在场证明,有可能与谢保成所讲的具体行贿时间重合,而检察院并没有清晰的证据证明谢保成行贿的准确时间。检察院则表示,这并不能证明蒋永容没有犯罪时间。

此外,蒋永容认为谢保成所称的行贿地点也不成立。“我在交通管理局和公安厅熟人很多,不可能在离单位很近的公共场所接受谢保成的行贿。”

值得关注的是,作为仅有的主要证人证言,谢保成的几次供述前后存在不小的变化。

在行贿方式上,谢保成在2014年1月7日表示,自己是打电话联系蒋永容,约好了见面再去送钱。2月24日,他改口称,“我都是先到蒋永容办公室,看到他在,就说‘在啊?哪天?’约定后,在老地方等候对方。”

据蒋永容称,实际上,自己被举报受贿始于案发前一年半。彼时,贵州省公安厅纪委还曾就此调查。2013年9月2日,谢保成向省公安厅纪委否认向蒋永容行贿,并称“举报内容不真实”。而在2014年1月7日接受公诉机关调查时,他则表示曾“分3次送钱给蒋永容,共计人民币35万元”。2月20日,他又称,自己在接受纪委调查时存了侥幸心理,“做了不实陈述”。

原审时,检察官表示:“不能用细节和常理来推翻谢保成的陈述,受贿行贿的关系就是行贿人与受贿人之间的问题。谢保成存在不同的供述正说明侦查人员从实记录。”

谢保成本人在第一次重审的第二次开庭时,曾通过视频出庭作证。他称,自己送钱的方式是“打电话和直接去办公室都有,主要听从蒋永容的暗示。”辩护人询问送钱的具体过程,他均表示“记不清楚”。

对此,检察院在原审及两次重审时均表示:谢保成证言中不一致的陈述与本案无关联性。而谢保成向蒋永容行贿的多次证言前后时间、地点及行贿金额等主要事实稳定清楚,主要情节均无矛盾之处。

“检察院的证据中,能够证明蒋永容犯受贿罪的只有蒋的供述和谢的证词。但这些证词各自前后说法不一,自相矛盾或互相矛盾,且两人的供述都是在失去人身自由的情况下形成的,存在被逼供而虚假陈述的嫌疑。”周泽表示。

行贿、受贿双方是否存在业务关系

检察院对蒋永容受贿的指控称,2012年,汉诺公司的董事长谢保成,为使自己公司承建的3家公司的3条机动车安检站能够尽快通过贵州省公安厅交警总队车管处的验收,并联网接入远程安检标志核发系统,以便尽快收回资金,找到了蒋永容。蒋永容答应帮忙,后来汉诺公司新建的机动车安检设备顺利通过相关项目验收并联网,谢保成为了感谢蒋永容的帮助,分3次共送给蒋永容35万元的好处费,蒋永容全数予以收受。

据《关于申请对习水县华益机动车检测中心进行验收的报告》《资质认定计量认证证书》《机动车安全技术检验机构检验资格许可证》等多份文件综合显示:在贵州,一个机动车检测站从设立到营业,需要依次通过县市质监局上报规划,省质监局批复并公示规划、标定、计量认证、资质认可,当地物价部门核实收费标准,当地交警支队上报,最后再由省交警总队验收并联网接入远程安检标志核发系统。

一个是监管机动车检测站联网验收的单位,一个是向新建机动车检测站销售机动车安检设备的企业,贵阳市南明区人民法院认定两者“存在业务关系”。

2011年,谢保成的汉诺公司成立后,作为乙方先后与多家公司签订了销售相关机动车安检设备的合同。除了硬件设备交易外,还包括汉诺公司要“配合甲方经主管部门检验合格”,并约定付款方式为“乙方安装、调试、标定合格后支付”。

车管处将机动车检测站成功联网,是否为检测站向汉诺公司缴纳货款的前提条件?谢保成称,只有经过蒋永容所在的省车管所验收、并给他所承建的机动车检测站接入远程安检标志核发系统,汉诺公司与客户签订的合同才算履行完毕,汉诺公司才能因此收回货款。

周泽律师调取到的付款凭证显示,实际上,汉诺公司与部分检测站的货款在联网验收前已经基本付清或全部付清。他表示,几乎所有被调查的客户向汉诺公司支付货款,都是根据合同约定进行的。“交警总队的联网验收既不是付款条件,也不是合同约定内容。”

谢保成在后来的供述中,将“收回货款”改口为“收回尾款”。但周泽认为,汉诺公司根本不存在行贿的理由。“检测站欠汉诺公司的尾款都是十万八万,谢保成为了十万八万的尾款多次行贿比尾款还多的钱给蒋永容明显不合情理。”

蒋永容坚称,省交警总队车管处只跟检测站打交道,汉诺公司是检测站另一头的业务关系户,他只有监督权而没有审批权。“监测站是和各个支队的内网联网,我们只负责对支队提交的数据进行测试、评审和监督。”

法院在原审和重审中同时采信的还有证人常志强的证言。常是当地另一家安检设备销售商河南万国科技股份有限公司贵州分公司的经理。他表示,“经(车管处)验收合格后,联网工程才算完成,检测站才能够正式营业,公司才能收到尾款。”

原审和重审时,法院均认为,根据汉诺公司与上述3家公司签订的合同、汉诺公司向贵州省公安厅交通管理局申请机动车检测站测试的业务表,以及蒋永容的领导、同事及常志强等证人,证实蒋永容主管检测站的验收和联网。车管处在接到汉诺公司的检测申请后,由该处人员实地审核并出具相关批复。这些证据足以证明汉诺公司与贵州省公安厅交通管理局有业务上的联系。

而合同中的“乙方安装、调试、标定合格后支付”一项,以及谢保成和常志强“基本一致”的陈述,又可以证实供货公司需经检验测试合格后才能收到尾款的事实。

蒋永容告诉中国青年报·中青在线记者,常志强所在的万国公司,曾是贵州省机动车检测站唯一一家联网设备销售企业。2012年年初,为了市场竞争公平,蒋永容曾向领导提议引进更多企业,最终使另一家联网企业进入了贵州市场。而在创立汉诺公司之前,谢保成曾是万国公司贵州分公司的负责人。

蒋永容一直坚称,上述谢保成的3家检测站通过验收属于正常业务的时长,并不存在人为“打招呼”的情况。4月8日,再次重审开庭时,蒋永容的两个同事也出庭作证,他们表示,验收的流程为当地交警先行检测后向其申报,按照业务分工划分相关交警再赴当地进行最终验收,而这个验收的出差,需要经过包括蒋永容在内几层领导审批,蒋并无决定权。

南明区检察院则对此表示,无论指控的蒋永容“帮助”行为是否最终成功,都不影响其受贿的事实。“谢保成和蒋永容之间可能存在信息差,谢保成是商人思维,他并不清楚蒋永容具体的工作安排,在他看来,在比较短的时期内设备通过验收就算是得到了蒋的帮助。”

2018年4月8日,第二次重审开庭的第三天,蒋永容当庭做了最后陈述:“我相信司法公正,希望这是我真正最后一次对此陈述。”