我是土生土长的南京人,1978年,我18岁,高中毕业,被分配到了鼓楼区环卫所,没想到干这行一干就是40年。

我的第一份工作是掏粪工,那时鼓楼区有五六十座公厕,但条件十分简陋,不少公厕还是旱厕,没有水的那种。全靠我们掏粪工每天将粪便清运出来,送到粪便中转站,再拖到郊区给农民当肥料种菜。还记得第一次干这活时,真是让人受不了,那臭味扑面而来,戴着口罩味道都很大。一个人一天要拖 12 车,一天下来,整个人都是臭的,到哪儿都被嫌弃,连吃饭都闻不到菜香味。后来我也习惯了,有时忙起来,口罩也不戴了,拿着粪挑子,三下五除二,那时我年轻,麻利得很。我想,社会主义建设需要各行各业的人,掏粪虽然又脏又累,但是脏了我一个干净多少人,这一干就是 3 年。

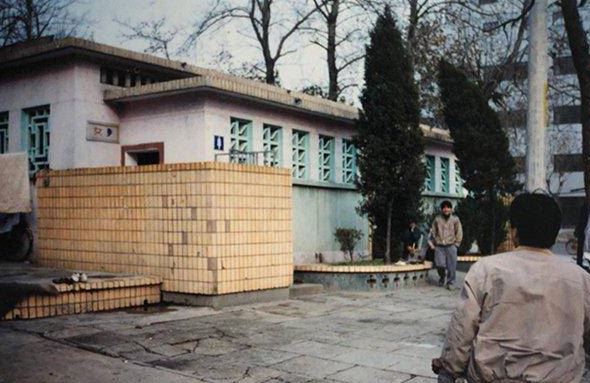

上世纪90年代的金贸桥公厕

到了上世纪80年代,我学了技术,专门去修理环卫车辆。那时南京的不少旱厕已经没有了,逐步改成了大通槽的公厕。当时感觉好先进啊,水箱一拉,水就哗啦啦地把厕所冲干净了,掏粪工也逐渐没有了。那时候环卫保洁还基本靠人工,一下大雪,都是所有人扑到路面上,扫啊,铲啊,各单位也都动员起来,全民扫雪。根本想象不出现在的扫雪速度,大型扫雪车上路,来来回回就把雪扫到了一边。今年年初南京暴雪时,一夜雪无,我不禁感叹这些年环卫设施的变化,看看街头一辆辆的机扫车,解放了多少环卫工的双手。

公厕有专门的管理间

而让我感觉变化最大的是公厕,这几年的 " 公厕革命 ",南京不少老公厕都翻新了,简直可以说是改头换面。大通槽没了,换成了独立的卫生间,铺上了瓷砖,比过去整洁多了。还建起了第三卫生间,里面有母婴室、残疾人座便器、还有儿童座便器,真是比过去方便多了。公厕的环境更好了,可以和宾馆的厕所媲美了,各项功能也很齐全,公厕提供厕纸、擦手纸。有没有人在上厕所,都有灯光明示,避免了以前随意拉门的尴尬。厕位旁还有报警装置,方便一些老年人突发状况报警。而现在的化粪池也是找专业的公司定期清拖的,都用上了专门的粪便运输车,吸进车内,再运到粪便处理厂处理,干净卫生。

金贸桥公厕现有第三卫生间

别看这一间间小小的公厕,这可是南京这座城市的脸面,外地游客找个公厕方便一下,一瞧干净卫生,设施齐全,都要竖起大拇指的。这也是我们环卫人的骄傲。

再过两年,我就要退休了,想想自己已经在环卫这条战线上奋斗了40年,最开心的就是看到我们的城市环境越来越好,这里面有多少代环卫人日日夜夜的努力。祝愿我们的大南京越来越美。

(来源:现代快报)