我苏网讯 记者/张明玮

偶入西园,拾佳人折梅,情痴书生偏信“梅为媒”,展开一段令人捧腹的情感故事。经历了会错意、单相思、对错号——人鬼傻傻分不清到怀疑人生,兜兜转转多情书生终于发现自己从头到尾都没爱错人,而那人也终属意于他。一见钟情,经过一些波折,甚至还来了点“惊吓”,也是一种浪漫。换用现在的说法,这一部《西园记》大概是要归入浪漫爱情轻喜剧的。11月26日晚,昆剧《西园记》在江南剧院上演,浓雾之夜,给南京的观众们带来爽朗明亮的好心情。

全剧共8场,分别为“坠花”、“路忆”、“询病”、“代祷”、“讣惊”、“闺誓”、“夜祭”、“惊婚”。整场演出两个多小时,节奏明快,包袱密集,笑点满满,让人一直沉浸其中,毫无察觉便迎来了剧终。剧中桥段设置精妙,角色行当丰富。演员们的表演也不完全拘泥于传统程式,多有生动的夸张,喜剧效果突出。主角书生张继华多情、痴情,为情所困下甚至有一丝憨傻,让人忍俊不禁。

《西园记》原著作者为明末剧作家吴炳。上世纪60年代初,剧作家贝庚将全剧合成为9场戏,再经由浙昆第一代8位“传”字辈老师精心打磨,手把手“捏”出来的《西园记》,甫一亮相便红遍大江南北,演出数百场。1979年,该剧更被拍为彩色电影上映,一时间更是家喻户晓。有着“巾生魁首”之美誉的汪世瑜先生,凭借《西园记》中“张继华”一角赢得盛名。

【剧情简介】

杭州西园主赵礼之独生女赵玉英,因不愿嫁与豪家而悒郁卧病,邻居王玉真小姐为安慰赵家姐姐,来园登楼折梅,不慎失手花落,掉在前来游玩的襄阳才子张继华身上。张继华仰望绣楼,隔窗隐见女子倩影,想入非非,以为梅者媒也,定是赵玉英有情于他,故意赠花。

张继华请人引荐,往西园任教。一日,外出为赵小姐病体求祷,归来西园时,天已黄昏,见王玉真吊丧出来,脸有泪痕,由丫鬟陪伴匆匆离园而去。疑惑间,闻得赵小姐病亡,使他大吃一惊,以为方才所见是赵小姐之幽灵。

张继华把王玉真和赵玉英混为一人,王玉真以为张继华对已有情。赵玉英去逝后,王玉真为赵礼继女,她又因豪家婚事所逼,前去书馆找张继华,谁知张继华却认为她是游魂野鬼,前来纠缠,心惊胆战,痴态百出。最后喜结良缘。

整个晚上,剧院里都是一派轻松活泼的氛围,台上台下互动密切。剧中一些表现手法的设计,饱含新意,别有特色。而台上的舞美也极富传统古意,楼阁假山,美不胜收。据了解,这次演出中在台上布置的景片、道具,有相当一部分称得上是“古董级”——是当年电影版拍摄时的道具置景。作为传承剧目的一部分,这些“物质遗产”也得到了很好的修缮与保护,并且依然留用至今。

“古董级”置景

一部《西园记》 浙昆五代人

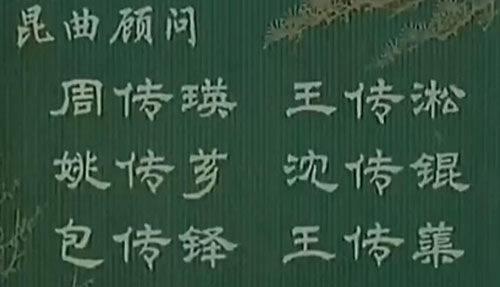

浙江昆剧团成立于1956年4月1日,是由著名昆剧表演艺术家周传瑛、王传淞、朱国樑等,在原民间戏班“国风昆苏剧团”的基础上组建而成,是当时全国唯一的昆剧艺术表演剧团。

老照片:周传瑛先生在说戏

提到《西园记》,浙江省昆剧团的王明强团长满满自豪:“我很隆重的向大家推荐这部戏,它是我们浙昆独有的剧目。这部戏从“传”字辈老先生们创排之初到现在,已经在我们团里整整传承了五代人,可谓经典。经过了半个多世纪的时间检验,它依然好听、好看,深受广大观众的喜爱,也是很适合刚刚入门的昆曲爱好者欣赏的一部戏。”

1979年 电影版《西园记》

该剧是昆剧小生一行的重头戏,可以说是“传”字辈的先生们在新中国成立后,为了能够不断发扬传承昆曲、培育新人,为下一代新人们量身定做的一出精品戏。汪世瑜先生作为浙昆“世”字辈的代表,在自己的青年时期通过向“传”字辈的前辈们学习这部戏得以崭露头角。而在40多年后,又亲自担任导演,将这部戏口传心授给如今的青年演员。此次张继华的扮演者曾杰,是浙昆“万”字辈中的80后,他告诉荔枝新闻记者:“戏里戏外,一路走来,无论是创作中的塑造角色,还是生活中的做人做事,师父(汪世瑜先生)都毫无保留的教给我很多。这部戏对我来说意义非凡,也让我受益匪浅。”

本场《西园记》张继华扮演者 曾杰

这部戏,是一代又一代昆曲人的之间的纽带,也传递着浙昆人心中对于昆曲的温柔牵绊。

王明强团长介绍:遵从传统,当时昆曲传习所的弟子们挂牌登台也要取艺名。老祖宗不能忘,所以每个人的姓不变。而传习所是为了使昆曲传下去,所以每个艺名中间的字就取个“传”字。然后又按照生旦净丑不同行当的特点,由玉、草、金、水四个字旁取最后一个名。旦角都从草字头,如朱传茗;生角如美玉,所以从玉旁,如周传瑛;丑角都圆滑流利,所以从水旁,如王传淞;老生和净(包括花脸和白脸),要有黄钟大吕之声,以喻金石,所以从金旁,如郑传鉴。而后面的“世、盛、秀、万、代……”等辈分用字,都是“传”字辈的老艺人想出来的。完整连上,便是“传世盛秀,万代昌明”这样一份关于昆曲未来发展的美好愿景。

一部《西园记》,正是在这样的美好愿景下诞生、传承,从“传”字辈到现在的“万”字辈,相信再到将来的“代”、“昌”、“明”……,仍将历久弥新。这其中,也蕴藏一股信念,生生不息。