清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

又到了祭拜逝去亲人的日子,周沁和往年一样,陪着母亲周颂英,看望已经长眠的外公外婆。

今年29岁的周沁,是一个腼腆、文艺的姑娘,和许多同龄人一样,追星、看剧、做甜品,生活得有滋有味。

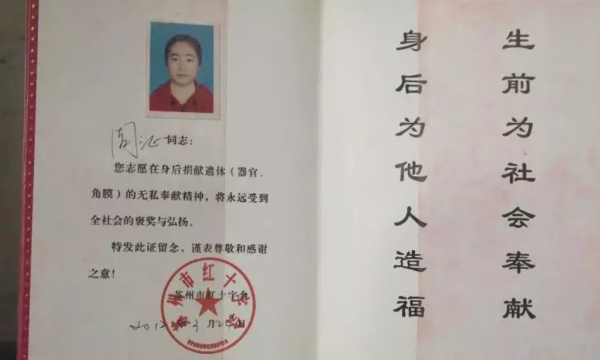

但是,年轻的她还有着一个不寻常的身份:20岁那年,她成为了一名遗体捐献志愿者。

一个妙龄少女,为什么会签下这样一份志愿书?

事情还要从2000年说起——周昭德和许熙卿是一对恩爱的老夫妻。

2000年,两人在读报时偶然看到,国外有很多人选择在去世后捐献自己的遗体,供医学解剖研究使用。

年近耄耋的老人,思想却很开明,他们当即觉得:这个方法好!

可是,在国内没听说过有这种操作呀?老俩口叫来了独生女儿周颂英。

“女儿,我们想在死后把遗体捐献出去,你能不能帮忙打听一下,应该怎么操作?”

周颂英第一次听到这话,惊呆了。

一来自己也从来没听说过这事,二来父母身体硬朗,怎么会突然提出这么不吉利的事?

一向孝顺父母的周颂英,只得敷衍他们:“你们现在想这事也太早了,以后再说吧!”

加上一时难以扭转中国传统观念,周颂英默默投下反对票。

那一年,周沁只有10岁。

听说外公外婆要捐献遗体,年幼的她急得哇哇大哭。

两位老人却很坚决。他们对女儿说“人死灯灭”,并催促着女儿抓紧落实这件事。

2000年的中国,互联网远不如现在发达,获取信息的渠道也十分有限。周颂英拗不过父母,辗转了2年时间,才找到了苏州大学医学院的教授陈尔齐。

当时的陈教授,其实也在为教学解剖用遗体数量的严重匮乏忧心不已。

陈教授告诉周颂英,遗体解剖对于医学生来说至关重要,而当时的社会捐献量,每年都只有零散的几具,医学生们甚至没有机会亲手解剖一具遗体。

听了陈教授的介绍,周颂英动摇了。

终于,在2002年,周颂英成功为父母办好了遗体捐献手续。

周沁也在长大后逐渐理解了外公外婆的苦心。

几年后,两位老人相继病逝,成功地捐献了遗体。

周颂英和周沁也相继签署了捐献遗体的志愿书。

在这期间,周颂英承受着亲友和邻居的种种猜测甚至谩骂,连续搬家三次之后,生活才重归平静。

尽管如此,捐遗还是成了这一家人共同的事业。

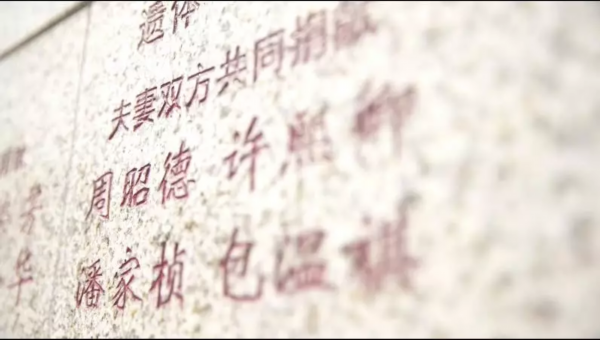

如今,周家二老的遗体已经在苏大医学院完成了使命。他们的名字,也和当地所有遗体捐献者的名字一起,被刻在了苏州红十字会纪念园的纪念碑上。

每到清明节,捐遗家属们都会在这里相聚,一同追思他们伟大的亲人。

而在如今的医学院里,学生们都有了亲手实践的机会。一双双握着解剖刀的稚嫩双手,将在多年以后,成为救死扶伤、握着手术刀的医生之手,挽救更多人的生命。

清明节刚刚过去,也许我们每一个人都应该向这些无私的“大体老师”们致敬。

他们,教会我们重新思考生命的意义,

他们,也是我们每一个人的无语良师。

这些“大体老师”身上,还有什么不为人知的故事?

今晚21:45

江苏城市频道《德行天下》

邀您一起关注遗体捐献事业

(来源:江苏城市频道)