荔枝新闻专稿(记者 祝亦楠)北京时间10日晚9时许,人类第一张黑洞的“证件照”官宣,刷爆全球“朋友圈”。天文小白如何“盘它”?发布会后,“事件视界望远镜”(EHT)项目参与者之一、南大天文与空间科学学院李志远教授接受了荔枝新闻的专访,独家揭秘黑洞照片背后的故事。

△李志远教授在发布会现场

首张黑洞照片 选了它

太空中的黑洞远不止一个,这次亮相的主角M87*远在5000多万光年之外,位于遥远的M87星系的中央,质量约为太阳的65亿倍。科学家们为何偏偏选了它当拍摄“模特”?是“颜值”高够“亮眼”还是“大块头”有“吸引力”?

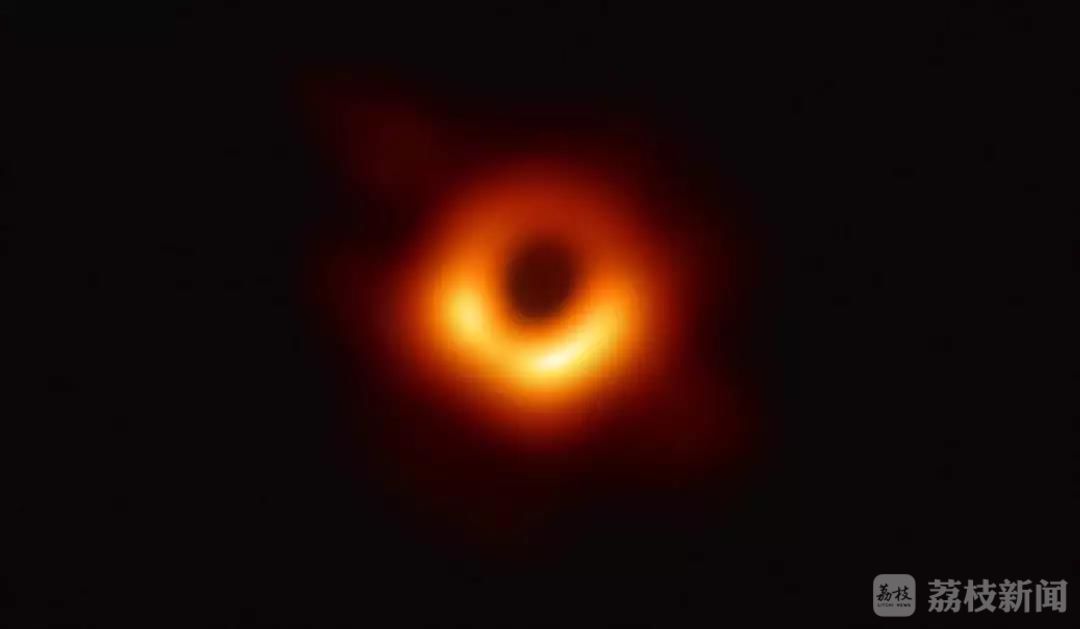

△EHT拍到的M87中心黑洞照片

事实上,要被拍到首先要能看到。黑洞并不是孤立存在的,黑洞的中心是一个奇点,它的周围存在大量气体,由于黑洞的强大引力,气体会朝黑洞下落。而当这些气体被加热到数十亿度高温时,便会发出强烈的辐射。同时,黑洞也会以喷流和风的形式向外喷射物质和能量。这样,黑洞的阴影能才被看到,这也是入选“模特”的首要条件。

不过,即便被看到,也不是所有黑洞都符合拍摄条件。李教授告诉荔枝新闻记者,由于黑洞事件视界的大小与其质量成正比,意味着黑洞的质量越大,事件视界就越大,也越适合成像。而从距离上看,如果物体的尺寸是一定的,它距离越远,看上去的大小就会越小。简单地说,也就是距离我们近的超大质量黑洞才是完美的“模特候选人”。

“如果说,M87*成像是看摆在月球的上苹果,那其他同距离小质量的黑洞成像可能就是看摆在月球上的葡萄,要把它观测出来、拍下来,就更难了。”李志远说。这次拍摄的M87*和银河系中心的Sgr A*这两个黑洞,它们的质量以及距离组合起来刚刚拥有“最佳角度”。

△EHT项目团队用计算机模拟生成的Sgr A*图像

稍许遗憾的是,距离我们更近的Sgr A*,即大家口中的“银心黑洞”本次发布会并未亮相。不过李教授透露,“‘银心黑洞’显然是下一阶段非常重要的目标。”也许在不久的将来,我们便可一睹它的“芳容”。

给黑洞“拍照”到底要用啥神器?

“模特”已定,虽说M87*的质量超大,但是,从体积上来说,又是相当小的天体。要使其成像,必须保证望远镜足够灵敏,能分辨的细节足够小。这意味着,首先观测的天文望远镜等效的口径必须足够的大,这个足够大是什么概念?就是大到要差不多和地球的直径相当。

可惜,目前世界上还没有一部有如此“视力”的望远镜。怎么拍成了个难题,科学家们却很执着。“那就联合起来,在地球上建一个口径跟地球直径一样长的望远镜。”

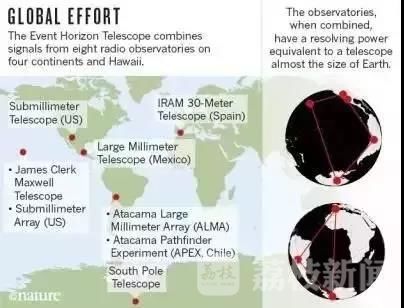

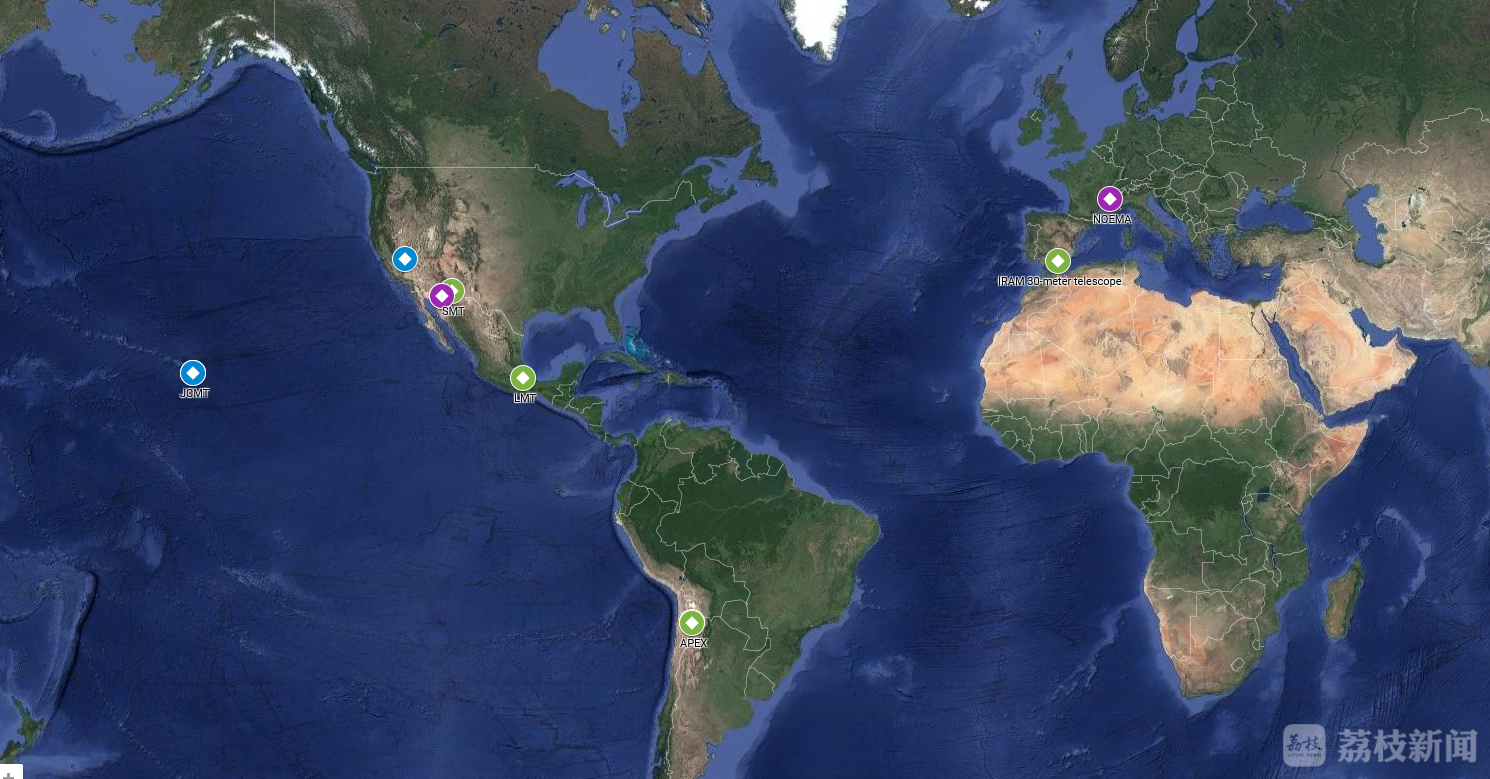

△望远镜在全球分布示意图,红点代表望远镜所在地

于是,来自全球30多个研究所的科学家们开展了一项庞大观测计划,利用分布于全球不同地区的8个射电望远镜阵列组成一个虚拟望远镜网络,北至西班牙,南至南极,它们将向选定的目标撒出一条大网,捞回海量数据,勾勒出黑洞的模样。

这个给黑洞“拍照”的神器被称为“事件视界望远镜”(EHT)。

成功“揭面”还需要一点点运气

拍摄器材拥有了,要顺利完成对黑洞的“拍照”,还有很多困难要克服:要把各家望远镜可用时间协调到一块就不是易事,尤其这其中还动用了阿塔卡马毫米亚毫米波阵列(ALMA)这样极度被天文学家渴求的世界顶级忙碌望远镜。其次,拍摄时间、拍摄位置也很讲究。

△EHT的全球8个天文台分布图

李教授告诉荔枝新闻记者,在进行观测时,项目组中就有一些专门人员对接负责八个望远镜的科学委员会,具体到操作上,需要协调八个望远镜同一天同一个时段要指向天空同一个位置。各家科学委员会会根据观测的提案,按照其重要性或优先级作出相应安排。

“当然,这一切妥当之后还要加少许的运气才能完成”,李教授坦言。因为在毫米波,地球大气的水汽非常影响观测,观测时不能有云。要让这些望远镜所在地同时晴天,难度堪比要一群人大合影时没人眨眼。因此,观测窗口期非常短暂,每年只有大约10天。

多年准备之后,在2017年4月总算成功的做了这样一个实验,又用了近两年的时间,才最终消化这些观测的成果,将其发布。

这不是一个国家就能做到的事情

“科学探索本身需要一个开放的心态,这不是单一一个国家就能做到的事情。”作为项目的参与者,李志远如是说。

这次EHT的国际合作整个团队200多人,代表了全球这一领域的最高水平,中国大陆有16位专家参与其中,分别来自上海天文台8人,云南天文台1人,高能物理所1人,南京大学2人,北京大学2人,中国科学技术大学1人,华中科技大学1人。另外,还有部分来自中国台湾地区的学者。

△参与 EHT 的中国科学家

“我是在2016年底受邀正式参与合作。合作的基础主要是基于个人的研究兴趣与经验。我个人长期研究EHT的主要观测目标之一——银河系中心黑洞,以及与之类似的近邻星系中心黑洞。”

本次观测中,李教授参加了EHT项目中的多波段科学工作组以及活动星系核工作组,“准确的说,我没有直接参与此次毫米波观测的数据分析,在EHT合作中,我主要从多波段观测角度开展辅助研究。”李志远举例,“比如最近,我与我的研究生朱浈琳,利用X射线数据分析了银心黑洞可能存在的喷流。”

周期长、人员分布地域多,还有时差,成员间要怎么才能实现协同合作呢?事实上,这样的国际间合作在天文观测领域已经常态化,比如此前的引力波探测。项目成员间通常会使用邮件进行交流,不定期召开视频会议讨论,一年至少一次的面对面交流。“随着中国在天文领域的参与度越来越高,不久这样的线下研讨会在中国召开也是可能的”。

“好奇心”永远是最好的老师

如果说一个小白想要踏足天文领域,要从哪里入手才能点亮各种“技能”?

“一定得从什么样的角度入门,恐怕也不见得有什么捷径。”李志远教授直言。就他自己而言,起初便是从一些科普著作开始,对天文专业的兴趣始于《十万个为什么·天文卷》,经过多年的系统学习后,才渐渐累积一些专业知识。“这背后,好奇心和兴趣是很大的动力。”

△图片来自:《星际穿越》

探索未知,是人类拓展自身疆界的重要过程。这次的重大发现,不仅让我们能接触到黑洞的真实面貌,更重要的是,再一次证明“爱因斯坦总是对的”。也为未来开启了更多的可能性,“比如星际航行,如果一个飞船跑出去,它会越跑越远越来越小,我们至少具备了监测它跑到很远的能力。”李志远说。