说起“小人书”(即连环画),1950-1985年期间出生的那批人,应该都不陌生。在没有电视的年代,捧一本巴掌大小的图文并茂的小人书,津津有味地看着,是常见的大众文化的景象。

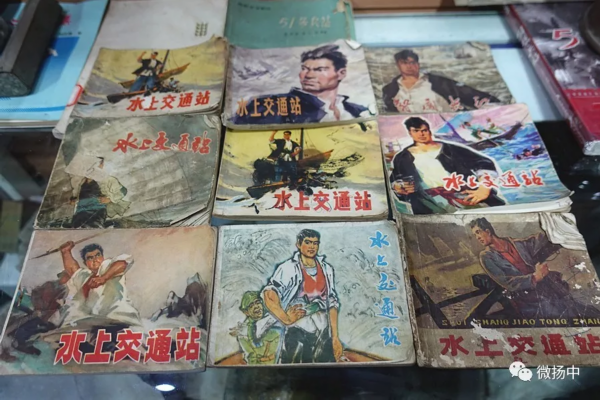

有这样一本小人书——《水上交通站》,在上个世纪七十年代,上海人民、北京人民、江苏人民、浙江人民、人民美术等十多个出版社都推出了同题材连环画单行本,甚至还改编成京剧、沪剧、评书等不同戏曲剧种搬上舞台,风靡一时。

▲文心雕龙收藏的不同版本连环画《水上交通站》

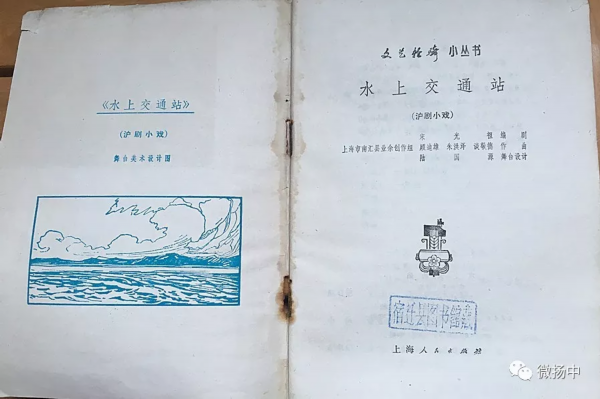

▲《水上交通站》被改编成多种戏曲

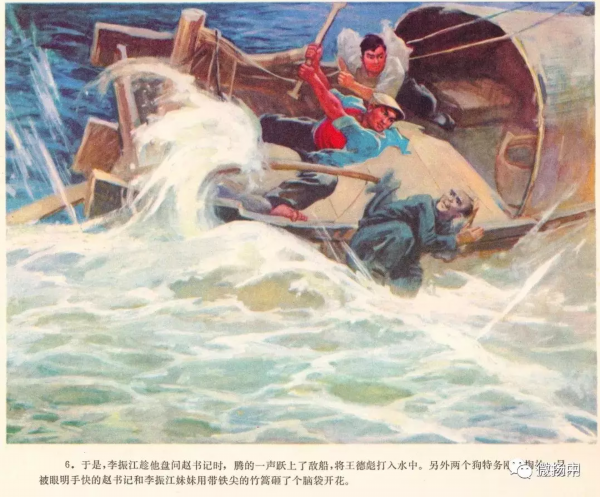

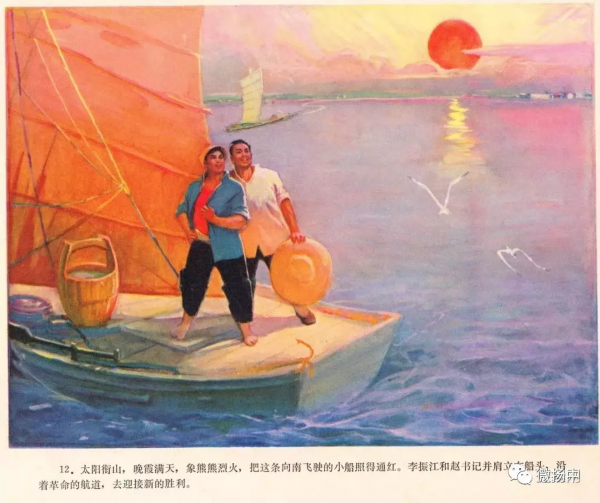

《水上交通站》主要叙述了解放战争后期,以长江斗桥地区李振江站长为首的中共水上秘密交通站人员,在护送中心县委赵书记过长江赴江南途中,由于叛徒的出卖,船行至江中心,被敌人的一艘特务船跟踪追了上来。李振江、赵书记等临危不惧,将计就计地与敌人进行了一番斗智斗勇,终于使特务和叛徒都葬身于长江的波涛漩涡之中,顺利完成了水上交通站肩负的护送任务。

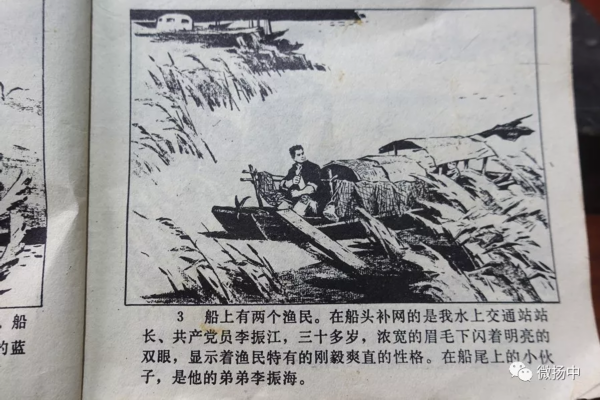

▲比手掌大一点,封面彩色,内页黑白,每页一幅图,用黑色线条规规整整框起来。那个时代的小人书比现在的动漫还流行,堪称老少咸宜。

▲难得一见的彩色年画版

以上不同版本的《水上交通站》连环画,均取材于杨钟所著的江苏民兵斗争故事——《水上交通站》。而“杨钟”者,乃取“扬中”谐音。这个惊心动魄的革命故事,它的发生地、主人公原型,就在扬中。在扬中解放70年周年纪念日来临之际,小编走访了部分创作者和主人公原型的家人。

▲“根据杨钟的同名故事……”

曾参与创作的扬中市退休干部吴永荣回忆说,20世纪70年代初,省军区征集民兵革命斗争故事,扬中由陈太华(执笔)、吴永荣、张茂荣、张应新集体创作了《水上交通站》。

▲创作人之一吴永荣接受采访

▲ 吴永荣精心保存的江苏民兵革命斗争故事集

抗日战争和解放战争时期,扬中是连接大江南北的水上通道,共产党的地下交通特别是水上交通网络频繁活跃,先后建立的交通联络站(点)有数十个之多,全县从事地下交通联络人员最多时有近百人。

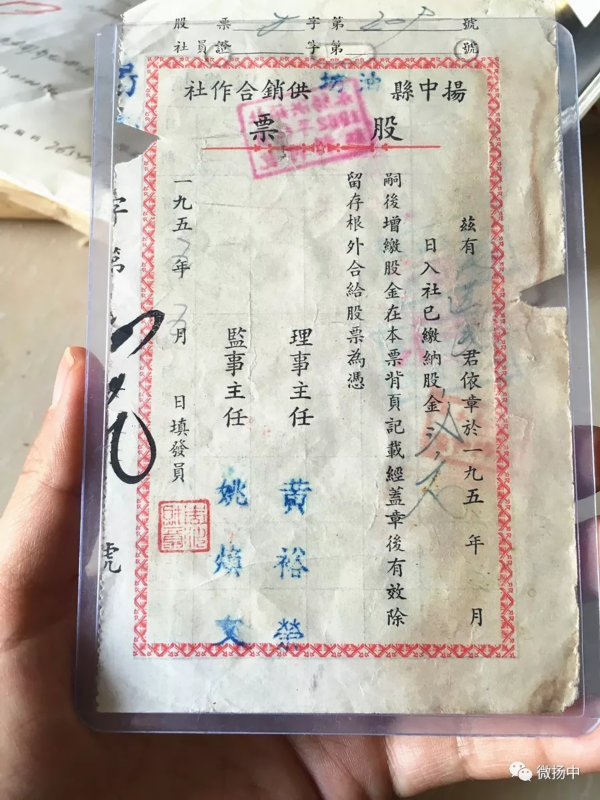

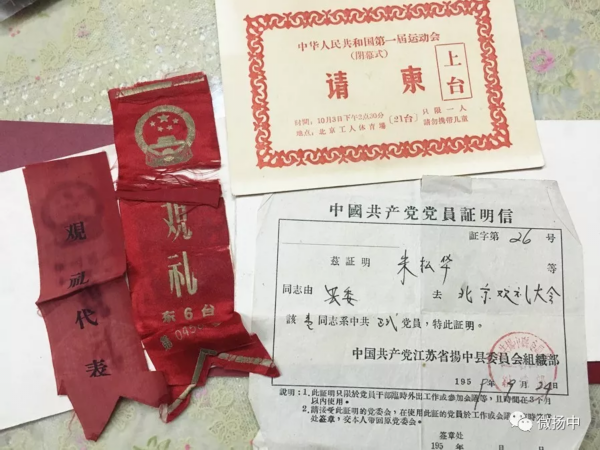

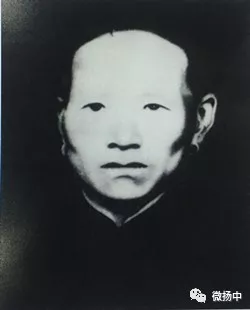

这篇上万字的《水上交通站》,集中展示了大军渡江前夕,扬中县地下党组织为护送一批党的领导干部,由苏北到江南的曲折斗争。文中被护送过江的赵书记原型为先后担任镇丹扬工委副书记、代理书记和丹北工委书记的赵文豹,渔民出身的水上交通站长李振江原型为扬中县交通站站长姚焕文以及其他分站负责人朱松华、孙伯俊(一作“钧”)等人。

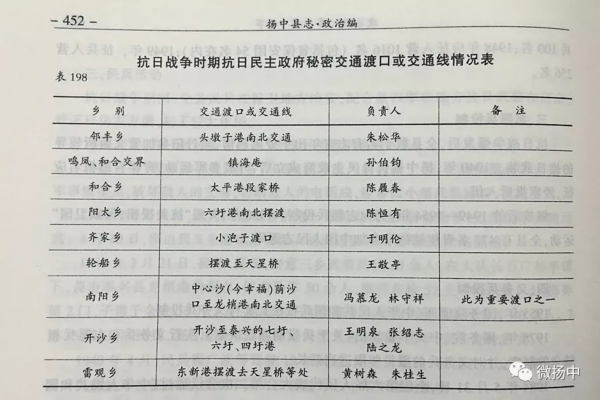

▲《扬中县志》记载部分资料

据《扬中县志》记载,“1945年,新四军北撤后成立分区地下交通联络站,姚焕文任站长,设站点6处,有船百余艘(包括渔船),设7个船民党支部,有秘密党员102人,坚持斗争,直至1949年扬中解放。”当时的扬中县留守处负责人张恒柏的警卫员韩九龄在文章里回忆说:“一九四六年二月二十六日夜里,张恒柏、姚六小、范选章和我,每人背一包《告扬中同胞书》,由姚焕文用小船把我们接回扬中。”1946年4月,姚焕文护送陈云阁往返江南。

▲第二排左三瘦小者为姚焕文

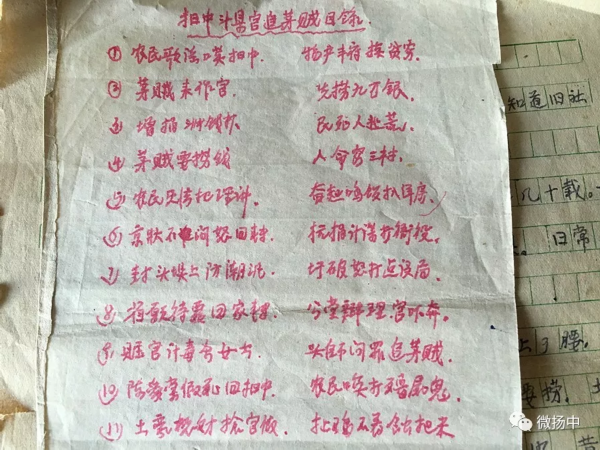

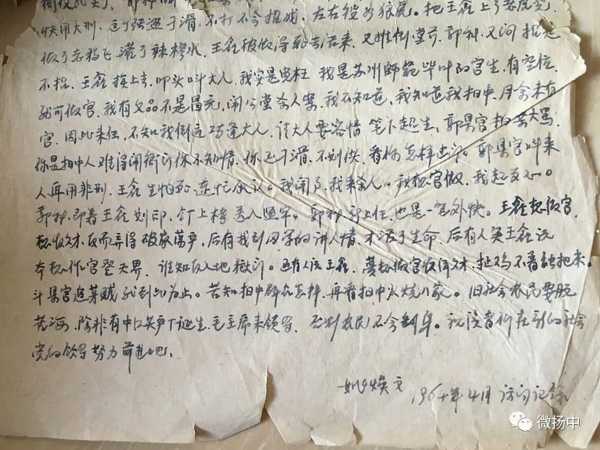

▲姚焕文回忆革命斗争手稿

▲解放后,姚焕文曾任油坊供销合作社监事主任

▲八桥村7组村民宫子万回忆老友姚焕文生前英勇事迹

▲1996年9月,邮电部劳资司原司长汪洋(左二)来扬中慰问抗战时期老交通姚焕文(左一),并向他赠词。

朱松华,长旺乡新圩村人,1940年加人中国共产党,任兴隆乡民主政府乡长兼党支部书记,1944年-1945年10月间,先后任扬中县二区区委副书记、书记。1945年新四军北撤后,朱松华奉命留守扬中,在敌人的鼻子底下,一次又一次地完成党交给他的任务,还和本乡的朱茂圣、姚茂兰等人,在靠近江边的被称为“十八亩”的桃园里,建立了一个联络点,叫他们常年在这里以扳鱼为职业,并买了一条小船,秘密传送南来北往的情报。为了抓到朱松华,恼羞成怒的敌人把朱松华的妻子、女儿抓去吊打、威吓。

▲朱松华(上图前排右三,下图前排右一)曾任和合乡水上交通站站长

▲曾被邀请参加全国解放10周年庆典

▲朱松华小女儿朱荷英回忆父亲

20世纪30年代,日本帝国主义侵略中国,不久,扬中沦陷。在鸣凤乡镇海村有两个生死与共的英雄儿女,在抗日斗争中结为革命夫妻。小伙子叫孙伯俊,住在镇海庙西江边复兴三圩。姑娘叫徐林梅,住在新生镇西边的复兴二圩。后孙伯俊曾担任水上交通站镇海站负责人,在抗日战争和解放战争中多次动员船民、渔民、渡工,为新四军、解放军运送军需物资、人员,到上海为榴弹厂采购废铁,到常州为被服厂采购布匹,为王家水圩休养所到魏村采购药品,将泰州、泰兴、江都、兴化几个县干部运到扬中培根师范培训抗日军政干部。

▲孙伯俊在榴弹厂前留影

▲孙伯俊夫人徐林梅今年已95岁高寿,精神矍铄。

据不完全统计,抗日战争和解放战争期间,扬中全县交通人员传递各类文件通知、报纸、宣传品等上万件,护送人员800余人次,如陈毅、惠浴宇、韦永义等都曾由扬中县共产党的地下交通人员掩护或护送。

1941年1月,交通员蔡承松在送信返回途中,遭敌拦截被活埋(未死获救);同年12月,水上交通船工张四(张德富),为运送我干部,中途遭日寇枪击牺性;1942年2月,四墩子渡口分队长洪锦寿为掩护渡送中共税务干部过江去姚家桥,被日军发现,惨遭毒打,后被敌人用船篙推进急流深处,活活淹死;1945年5月,交通员秦德與(秦锋),护送县长施光前等至三茅镇配合攻打伪县政府,取得活捉伪县长章谋的胜利;1946年7月,革命母亲贾奶奶(严桂珍)掩护交通站长姚焕文遭敌逮捕而英勇就义……

▲ 贾奶奶和她曾经使用过的竹篮

还有更多的群众性交通联络人员,受党指派或出于抗日爱国之心,或出于对中共党政干部的热爱,利用多种形式掩护、护送人员,传递信息,如油坊虹桥村的方永梅、袁明凤,八桥镇石桥村王仲宝等等。广大交通员不畏艰险,英勇机智,出生入死,为扬中的抗日战争和解放战争的胜利,作出了重要贡献。

▲往来于大江南北之间传送情报和信件,护送干部的秘密交通员

取材于扬中真人真事的《水上交通站》稿件送到江苏省军区后,立马从众多民兵革命斗争故事中脱颖而出,被推荐给解放军文艺杂志社,并于1972年12月份刊登,不久又翻译成4国文字向国外发行。

▲解放军文艺刊发《水上交通站》

《水上交通站》公开发表后,很快就在全国各地产生了强烈的反响。尤其是在文化界,外省市纷纷组织人员来扬中采访和改编,浙江、辽宁等省的连环画作者专程来扬中实地绘制连环画,并根据故事中的情节在长江上体验渔民生活,上海说唱团演员带着说书《水上交通站》来扬试讲并征求意见。更有解放军“八一”电影制作厂的编剧也来扬中,到县渔业社一边采访一边体验渔民生活,准备将故事改编成电影。

随后,扬中县京剧团成立了编导演结合的创作队伍,由赵守俭执笔,将《水上交通站》改编成八场现代京剧,参加镇江地区专业剧团会演获得了一致好评,在金坛、溧阳直至安徽的郎溪等县剧场演出了40多场,受到观众的欢迎。

“太阳衔山,晚霞漫天,像熊熊烈火,把这条正乘风破浪、向南飞驰的小船照得通红,也把远远近近的江河山村映得通红通红。李振江和赵书记并肩立在船头,沿着革命航路,去迎接新的胜利。”

▲彩色年画版《水上交通站》于1974年12月由辽宁人民出版社一版一印

以《水上交通站》最后这段话结束我们今天的回顾。当时光轻轻滑过70年岁月,当年的江中孤岛已成为一座日新月异的美丽小城。在扬中解放70周年的日子里,我们只有走进扬中解放的历史,才会更好地为她的未来加油喝彩。

注:感谢「文心雕龙收藏馆」协助采访。本文资料来源于史志记载或回忆文章以及当事人口述,不作个人历史证明之用。

(来源:微扬中)