( 我苏网讯 记者/高慧婧)

82张老照片,

82个书香故事,

总有一张,

勾起你的回忆。

4月23日, “南京书香记忆70年”图片展于南京图书馆正式拉开大展序幕。该展以1949年新中国成立、1978年改革开放、2012年新时代三个关键时间点,分为“解放初期”、 “改革开放时期”、 “时间年轮”三个版块,重温南京阅读生活与书香进程,以影像见证辉煌70年。

“南京书香记忆70年”图片展

解放初期:新华书店成城市地标

《天下无贼》的作者赵本夫在南京图书馆参加知名作家见面会时,提到了一段趣事,1971年他参加工作之后,为了读书,经常和一位同事去藏书室“偷”书看,他从墙洞里钻进藏书室里拿书,同事就在墙洞外接应,有一次被守门人发现了,他俩吓坏了,结果那位大叔出人意料地说:“能不能也给我几本看看?”

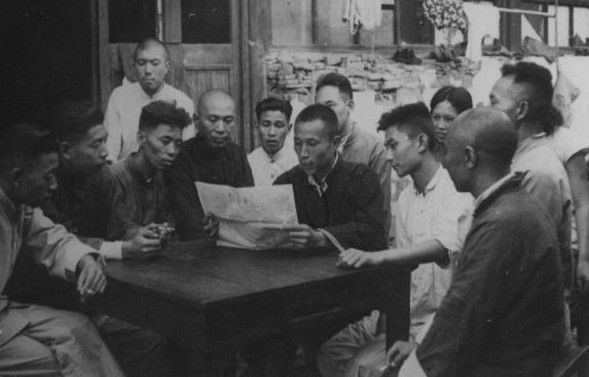

1949年解放后,整个社会阅读风气顿时昂扬向上,大批民众追求精神进步。在南京,图书馆、书店、学校甚至市民家中都有提升精神层次的阅读活动。

估衣廊经常举行读书阅报活动

南京图书馆每天未开馆前便聚集众多读者

1949年4月23日,百万雄师以摧枯拉朽之势强渡长江,解放南京。第二天,中共中央宣传部出版委员会南下工作团即随军进入南京。5月12日,一间书店在南京诞生,它就是南京市新华书店,现在的江苏凤凰新华书店集团有限公司南京分公司。

“从南京解放至将南京市新华书店的招牌立起来,其实只用了一个月的时间。”老员工陈寿康在回忆这段历史时,显得无比自豪。

陈寿康说,南京市新华书店刚成立时,政治读物一经出版,立刻引起了群众的广泛传阅与订购。

随着市民对书籍的热衷,南京市新华书店的规模已无法满足需求,1975年,书店做出一个大胆的计划:将原来不算高大、宽敞的屋宇改造成发行大楼。

1983年12月10日,南京图书发行大厦落成开业,地面建筑13层,地下2层,楼高56米,总面积达11181平方米,并与金陵饭店、新街口百货商店、人民商场一同成为新街口商圈“三店一场”,更以全国新华书店系统第一高楼的特殊地位,而迅速成为南京地标性建筑。

正在建设中的南京图书发行大厦

改革开放新时期:读书是最美的pose

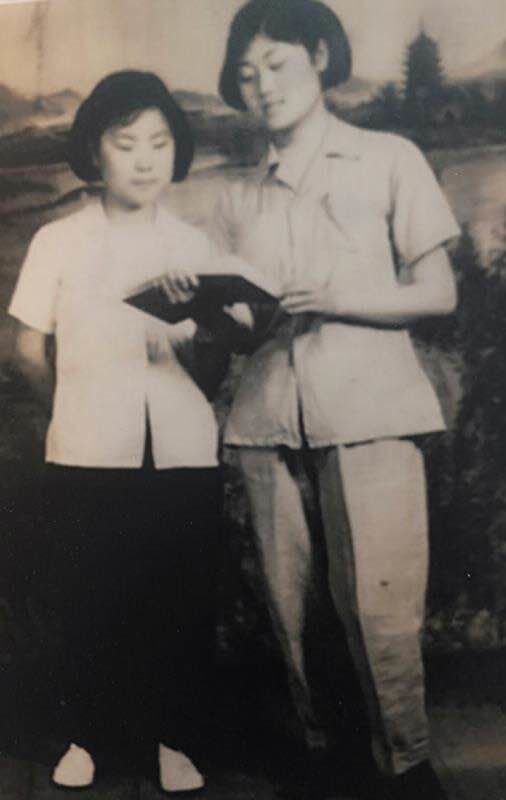

在那个相机没有“大眼、瘦脸、滤镜”功能的时代,美颜神器就是拿一本书拍照,显得特别有书卷气,不但女生喜欢摆这个pose,男生也不例外,这是那个时代的潮流。直到今天,50多岁的章丽文拍照时还会时常拿一本书。

改革开放初期,最有女神气质的pose

50多岁的章丽文拍照时还会时常拿一本书

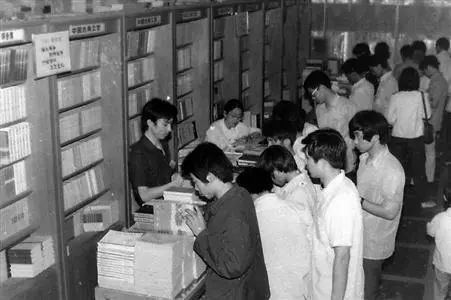

在走过书籍阙如的年代,改革开放后书籍爆炸性出版令人如饮狂泉。就整个社会而言,读书成了比刷手机还要令人热血沸腾的事情。

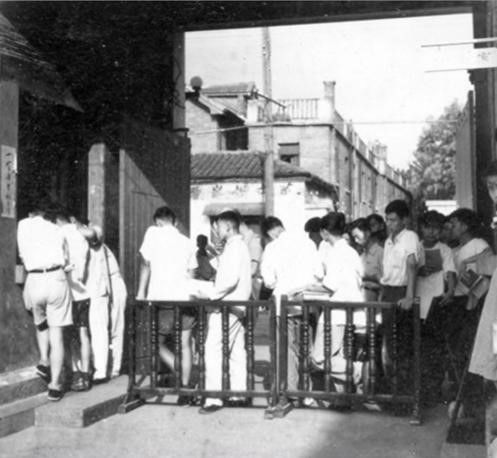

“新华书店的新书预告一出,第二天店门口必会排上百人的长龙。”南京著名文化学者薛冰对上世纪80、90年代南京火热阅读气氛的记忆大为深刻,他说:“那时候买书得靠等,但就是你等了,可能还没轮到你书店的书都已售罄。当年随随便便一本书的刊印量就达10万册。”爱书之人甚至能以一张电视机票换一本书。

新华书店因人流超负荷而限流

当代作家鲁敏已出版《奔月》、《六人晚餐》、《九种忧伤》等二十余部作品,在文坛中享有盛誉。在她的生活圈中,书是一个比油盐酱醋茶还要寻常的事物,就算是出门远行,包中也少不了电子阅读器。

这个习惯是从14岁开始养成的,1987年,鲁敏离开东台到南京,在江苏省邮电学校中开始了书香之旅。她与一名来自苏州的同学,一起在图书馆里借书:“我们当时是按照图书编目字母顺序一本一本往后借,就和一个小型比赛一样,看谁读的字母越来越多。”不够尽兴处,鲁敏与同学还会在读书卡登记中看一看本班其他同学的“战绩”。

回想往事,鲁敏笑道:“那是一个带着孩子气的举动,但当初互相悄悄比赛的阅读氛围,我觉得还是蛮有趣的。”

鲁敏常在图书馆中“驻扎”,心中的文学高山慢慢在细细咀嚼与思量中堆叠,为她以后的写作之路奠定了坚实的基础。

时间年轮:比黄金还重的是书本

在今天的参展人群中,四位身着校服的女孩格外醒目,她们是南京市玄武高级中学的学生,对于00后的她们而言,绘本、童话、科技、历史、文学等图书的种类应有尽有;父母会按照学校开的书目为她们购买纸质书,平时也会在平板电脑上挑选自己喜爱的书籍;可以在学校和家里阅读,也可以在图书馆、书店、书吧等场所读书,大概唯一比较遗憾的就是课多、作业多,读书的时间少了。

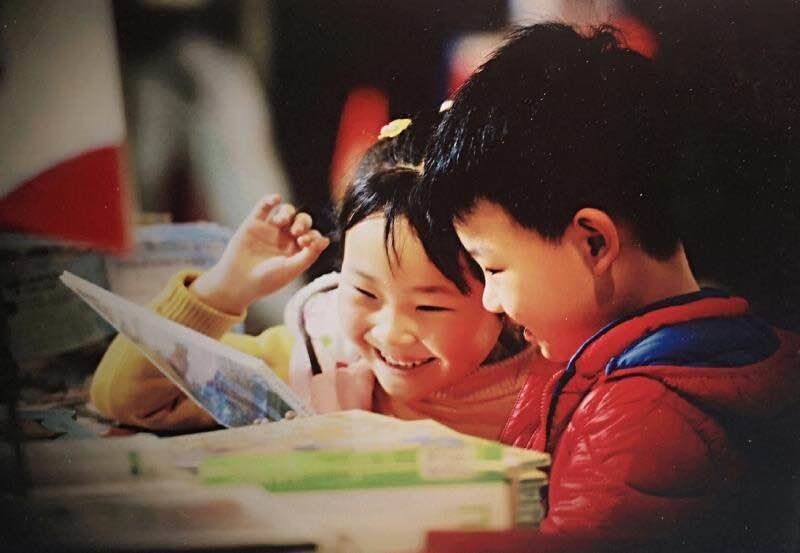

对付顽皮的孩子,有时只需一本书

进入21世纪,全民阅读的号召吹向中国大地,纸质阅读、电子阅读兼容并蓄、现代科技与古代经典文集相互交织,在这片土地上,南京人以书传情、以书达意,并以书与时光共进步。

南京工业大学综合事务办公室主任严丁经历了三十年图书馆变革:从手抄几十万字到电子查阅快速下载。

上个世纪80年代末至90年代末期,计算机技术仍未普及,图书的借阅全靠图书管理员强大的记忆力。1989年严丁入职前一周,便将60万图书的位置熟记:“这是我们的职责,我需要明确每本书的学科类型,借阅人需要什么资料。如果书已经被借走,我就给借阅者提供一个书籍推荐。”在复印机有限的情况下,借阅人只能自己动手抄写:“当年他们通常需要手抄几十万字。”

时光走向1995年,图书馆开始了自动化的探索。严丁彼时首次接入了自动化起步的阶段:“图书馆引进了最初始的286电脑,也有了光盘数据库。一个数据库便是厚厚一摞的光盘,一张光盘的存储空间只能几百兆。后来有了用于存储的光盘塔,但那时候还不算是网络数据库,只能算是单机版。借阅者查阅图书只能到我这里来查阅。”

2000年后,校园网就已经搭建成功。学生、老师在校园里就可以自己检索快速下载。严丁说道:“现在,我们要解决网络数据库的技术平台问题,同时也和各大数据库商建立了长期合作的关系。”

与此同时,学校藏书的品种越来越丰富,数量也越来越多,2006年图书馆的搬迁图景,成了严丁脑海中难以忘怀的记忆。

严丁回忆:“那年的搬迁是规模最大的,有多大呢?一共有120万册图书进入新馆。”

2006年8月30日起至9月16日,从江南而来的图书将运往江北的新馆书架。

光是依靠图书馆工作人员是远远不够的:“江北当地的农民就开着卡车、拖拉机将书送到新校区。”

往事似乎历历在目,严丁用“震撼”一词描述2006年的那个夏天。

严丁说道:“乡亲们用扁担挑着书往图书馆里搬。”

午休的时候,他们说:“哎呀,真没想到,本来以为挑书是个很轻松的事情。这些书怎么这么重?简直比黄金还重。”

严丁笑说:“还真说对了,最重的就是知识,书本真比黄金还重。”

2019年南京书展接待读者超10万人次

从读本匮乏至书籍出版大爆发、从纸质阅读至数字阅读、从进店买书至书籍“外卖”……图书馆多了、阅读载体变了、图书种类丰富了,唯一不变的是南京浓郁的书香氛围。