我苏网综合报道

他是来自江苏的学界泰斗,被称为“恢复高考第一人”;42年前,他的几句真话改变了无数人的命运。

他就是著名电化学家、中国科学院院士查全性。

我苏网获悉,查全性院士于8月1日5时08分因病离世,享年95岁。如今,许多人仍感念他当时的大胆谏言,扶正了中国教育的方向。

生于书香世家 一生奉献给教学和科研

查全性1925年出生于江苏南京,祖父查秉钧是清朝翰林,父亲查谦是著名的物理学家,上世纪20年代赴美留学归国后,先后任教于东南大学、金陵大学、武汉大学等。

在书香中长大的查全性,自幼就聪颖好学,树立了为科学奋斗的志向。

1951年,查全性从武汉大学化学系毕业。1957年至1959年赴莫斯科大学留学,师从苏联主要电化学派创始人A.H.弗罗姆院士,从事电极过程研究。学成归国后,在武汉大学一干就是40多年。

▲20世纪50年代查全性(后排右二)留学苏联

几十年来,查全性争分夺秒,奋战在电化学(电极过程)教学和科研一线。他所创建并一直担任学术领导人的电化学研究室现已成为中国该领域的主要研究中心和人才培养基地之一,与世界上各著名电化学实验室交流频繁。1987年,他因在表面活性物质吸附规律、电化学催化和光电化学研究等方面的突出成就,获得国家自然科学三等奖。

▲ 査全性院士

对于教学,查老一丝不苟,他讲课总是及时把最前沿的内容教授给学生,从不照本宣科。他撰写的《电极过程动力学导论》,是我国第一部有关电极过程的专著,至今仍是这一领域的经典教材。一位80年代毕业的武大校友曾满怀深情地回忆道:“只要查先生一走进教室,同学们的心一下子就给摄过去了。我们在他的指引下,领略化学园地里的处处胜景。”

他的大胆谏言让邓小平一锤定音:“今年就恢复高考!”

倾情科学,也时刻关注教育。查全性还是我国第一个倡议恢复高考的人。

1977年8月2日,由邓小平亲自主持的科教座谈会在人民大会堂四川厅召开。

就在会议即将结束的前一天,最年轻的与会者、武汉大学化学系副教授查全性面对邓小平慷慨陈词:“大学不是没有合格的人才可以招收,而是现行制度招不到合格的人才。如果我们改进招生制度,每年从600多万高中毕业生和大量的知识青年、青年工人、农民中招收20多万合格的大学生是完全可能的。”

1977年8月,邓小平、刘西尧等在科学和教育工作座谈会上(邓小平正对面坐着的就是查全性)

据时任教育部党组成员兼高教司司长、著名教育家刘道玉回忆,查全性的话一出,坐在沙发上的邓小平感动了,他探出半个身子,示意查全性往下说,“查教授,你说,你继续说下去……你们大家都注意听听他的意见,这个建议很重要哩!”

查全性越说越激动,痛陈当时的招生制度有四大弊端:一是埋没了人才;二是卡了工农兵子弟;三是助长了不正之风;四是严重影响了中小学学生和教师的积极性。“今年的招生工作还没有开始,就已经有人在请客、送礼、走后门。甚至小学生都知道,如今上大学不需要学文化,只要有个好爸爸。”这时有人发现邓小平不时地在笔记本上记录着。

查全性建议:“入学招生名额不要下放到基层,改成由省、市、自治区掌握。按照高中文化程度统一考试,并要严防泄露试题。考试要从实际出发,重点考语文和数学,其次是物理,化学和外文则可以暂时要求低一点。从语文和数学的成绩,可以看出学生文化程度和抽象思维能力。另外,要真正做到广大青年有机会报考和自愿选择专业。应届高中毕业生、社会青年,没有上过高中但实际达到高中文化水平的人都可以报考。”

查全性这番话可谓一石激起千层浪,人们开始七嘴八舌地补充着他的发言,力荐国务院下大决心,对现行招生制度进行改革。

最后,邓小平一锤定音:“既然大家要求,那就改过来,今年就恢复高考!”

1977年10月12日,国务院批转了教育部根据邓小平指示制定的《关于1977年高等学校招生工作的意见》。《意见》规定:废除推荐制度,恢复文化考试,择优录取。

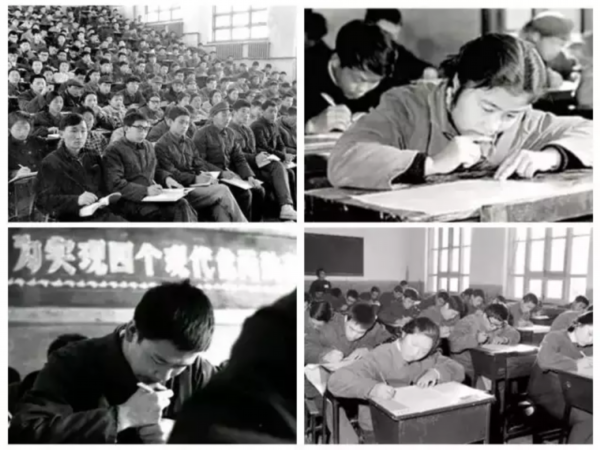

从此,结束了11年没有高考的历史。中国的知识分子特别是广大学子们重新迎来曙光。恢复高考的冬夏两季,全国有1160万人参加考试,那也是迄今为止世界考试史上人数最多、规模最大的一次考试。

作为首部描写1977年高考恢复始末的影片,《高考1977》在2009年上映时,查全性被作为特邀嘉宾出席,由于他对恢复高考的特殊贡献,改变了许多人的命运,在首映式的最后,所有人向查老深深鞠躬,表达感激之情。《高考1977》的导演江海洋不无动情地说:“感谢查老还给我们自己选择命运的权利!”

查全性曾回忆说:“我能够提出恢复高考的建议,并不是因为我特别有创见,只是我有机会说几句真话。而我敢于说,主要是觉得说了可能会解决问题。”

当年,他的几句真话,扶正了教育的发展方向,铸就了国家的未来和希望。

如今,越来越多的中国青年进入高等学府,自由行走在求知的路上。改变命运的梦想随时都可能兑现。

当我们拥有更多受教育的机会和资源时,不要忘记:42年前,有一个人曾为我们勇敢地争取过。

(来源:综合楚天都市报、长江日报、中央广电总台中国之声 我苏网编辑/刘静)