齐学红:南京师范大学教育科学学院教授,博士生导师。现任南师大班主任研究中心主任,教育部人文社会科学重点研究基地南京师范大学道德教育研究所副所长,江苏省哲学社会科学重点研究基地南京师范大学教育社会学研究中心研究员,江苏省教育学会班主任专业委员会理事长,中国教育学会班主任专业委员会副理事长,中国教育人类学专业委员会理事长。教育部班主任国培项目首席专家,教育部班主任国培项目主持人,先后承担“国培计划——班主任示范性项目”(2010-2020)、江苏省班主任培训项目(2010-2020)等。作为南京师范大学班主任研究中心“随园夜话”班主任沙龙发起人,举办了106期班主任沙龙,深受广大一线班主任欢迎。

教育宣言:好的教育就是一种成全。

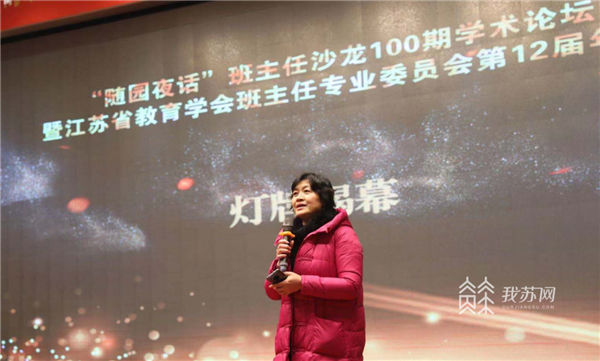

齐学红在“随园夜话”第100期现场

“我要当老师”

1965年,齐学红出生在山东省邹平县一个教师家庭。从小受到的是革命理想主义教育,雷锋大公无私的精神、共产主义的远大理想,融化在那一代人的血液里,寻找可以全身心投入的事业并为之献身,是许多人毕生的追求和梦想。教育对齐学红来讲就是这样一项事业。时隔多年,当回忆起自己16岁填报高考志愿时的场景,她依旧清晰地记得当时激情澎湃的样子,父亲问她将来想做什么,她毫不犹豫地说:“我要当老师。”像父亲一样做一名老师,用自己所学知识成就一番事业,一直成为她的梦想,并伴随她几十年的奋斗历程。

在山东一所专科学校中文专业毕业后,齐学红做起了中学教师。那时她的父亲在做中学校长,本可以有很多选择的机会,比如去职业学校做一个更轻松的教师工作,但是她认为自己就应该做一名中学老师,尽管中学老师比较辛苦。在做中学老师兼班主任的四年里,为她打下了教育人求真务实的生命底色。

做一个永远的学习者

虽然当了老师,齐学红认为自己的专业水平需要不断学习提高,读书的梦想一直埋藏在她的心中。在四年工作中,她与学生一起学习,一起成长。她认为老师要做一个永远的学习者,老师之于学生,就像一桶水和一杯水,只有自己不断地学习,才能够给出学生这一杯水。当年她所在语文教研组有非常浓厚的学习氛围,当时年轻人没有什么学习资源,也没有那么多的业余生活,很多人都在打牌喝酒中消磨时间,但是他们教研组的老师们工作之余都在读书。为了考研,几个年轻老师自己花钱聘了一个大学英语老师给他们教英语。在学校,操场是她非常喜欢的地方,因为每天早上都在操场上背单词。

在山东曲阜师范大学读研期间,齐学红真正找到了读书的感觉。整个研究生阶段,她以一种非常自由的状态读书、求知,充分享受到读书的快乐。她认为一个人的阅读史就是一个人的精神成长史。期间她通过阅读苏霍姆林斯基、尼采、李泽厚、雅思贝尔斯等思想家的著作,在文学、哲学、教育学的思想启蒙下,心智得以成熟,精神世界得到不断丰盈,看到了外面的世界,接受了新的思想。读书生活作为一种人生启蒙,是非功利的享用性的,因此形成了谦卑随和、淡泊名利、阳光自信的处事风格,进而对周围人产生了积极向上的感染力。

从教师向研究者的角色转变

研究生毕业后,在石油大学做教学、课题管理、杂志编辑的七年时间里,齐学红依旧保持着一边工作一边读书的好习惯,后来考上了华东师范大学的博士生。中学教师的四年生活使她对基础教育充满情感,给她一种没有过够的感觉,于是她选择到一所农村中心学校做自己的博士论文研究,在那所学校前后待了一年多时间。她认为那是自己真正研究生活的开始,从作为一名中学老师到把教师生活作为自己的研究对象,实际上是从教师向研究者角色的转变。能够顺利完成博士论文,主要得益于导师金一鸣先生手把手的指导,在做中学的过程中得到了最好的研究方法训练。博士后研究期间,她同样选择了一所小学做田野研究。通过一次次地做研究回到学校,而且每一次回归都会有一些新的研究心得和体会。

齐学红博士后出站报告

好的教育就是一种成全

2003年博士后出站后留在南师大教科院工作,2005年担任班主任研究中心主任,并一直做到了现在。因为自己从一名中学教师一路学习,一路成长,特别能体会一名普通中小学老师在成长过程中,如果能够遇到名师指点是一个老师的幸运。她深知普通教师求学成长道路的艰辛,所以她的初心就是“好的教育就是一种成全”,希望能把关爱和支持延续到更多班主任身上。

南师大班主任研究中心作为国内第一个专门从事班主任研究的机构,从2007年开始承担了教育部班主任国家级培训项目(简称“国培项目”),齐学红作为班主任国培项目的首席专家,承担了全国中小学班主任案例式培训教程的编写工作,承担的课题名称为《班主任与每一个班级》,她邀请了很多一线老师来写自己班级的案例,再经过两三个月的集体研讨、反复修改,国培项目的案例课程顺利开发出来。每年有一万名班主任教师进行线上学习。在案例开发过程中,班主任老师把自己的工作用案例的方式加以呈现,通过案例开发,这些班主任也都得到了非常好的成长。项目完成后,参与的老师们非常感慨,希望定期到南师大来开展研究,将这种方式延续下来。

“随园夜话”的13年坚守

于是,齐学红与七八位班主任老师一起发出倡议,每月一期开展沙龙式研讨,因为沙龙放在南师大随园校区,白天老师们都上班,沙龙活动放在晚上,所以就叫“随园夜话”。从2008年暑假的第一期班主任沙龙开始,这个活动一直延续到现在,已经做了13年,一共举办了106期。

“随园夜话”第100期

“随园夜话”班主任沙龙面向广大一线班主任老师,没有门槛,所有老师只要有时间有精力都可以来参加研讨活动。沙龙活动实际上是一种班主任教研,这在中国是非常有开创性的研讨活动。因为学科老师有各种教研活动,中国的班主任面对大量的与学生、家长沟通的现实问题,却没有教研活动,没有团队指导,老师们都是摸着石头过河,有些人可能到处碰壁,非常有挫败感,享受不到做班主任的快乐,所以很多人不愿意做班主任,在中国出现了所谓的“班主任荒”。

进入“随园夜话”就是进入了一个非常自由的班主任的教研氛围,每个月有话题研讨,有专家点评,老师可以看到外面的世界,看到更多高水平的老师如何处理问题,还有专家引领,让班主任的成长不局限于小范围的低水平重复。现在不仅仅是南京和省内,省外一些地方也会组织团队前来学习。

2021年中山市名班主任工作室前来交流

中国班主任教研的创新之举

齐学红认为,“随园夜话”是一种生活教育学,它带着老师将日常生活的问题变成一个个研究课题;“随园夜话”也是一个实践教育学,它可以把大家认为好的教育观念付诸实施。南师大班主任研究中心发起者班华教授对“随园夜话”给予很高的评价,他认为“随园夜话”本身就是一种教育创新,中国的班主任教研以这样一种大学跟中小学合作方式开展,是一个首创。一些非常有教育情怀的高校学者、专业人士无私地引领班主任的专业成长,使“随园夜话”可以行稳致远。

相亲相爱一家人

作为沙龙的发起人,齐学红作为班主任研究的有心人,把“随园夜话”每一期活动,以录音录像方式记录下来,由研究生把所有内容整理出来,“随园夜话”沙龙成果于2015年陆续出版,目前已经出版了五本。这些书的主编都是由沙龙核心成员来担任,这也是老师们特别有获得感的具体体现。过去老师只能读着别人的书,现在则从沙龙的参与者变成了书的主编,“随园夜话”为一线班主任的成长提供了非常好的平台。

“随园夜话”系列成果出版

学术是需要有坚守的

在齐学红教授近20年的班主任研究道路上,她的内心也是有过痛苦和挣扎的。班主任作为一个实践性很强的研究领域,在整个教育理论研究中是不受重视的,曾经她觉得花了那么多时间和精力,自己的付出难以得到学术评价体系的承认,为此也有过要放弃的想法。俗话说,一个人的事业可以走得很高,一群人的事业却可以走得很远,当她想要放弃的时候,是“随园夜话”团队的老师推着她继续前行。现在她认为,只要是自己认定有价值的事情,也许当下的评价体系不能给予认可,但是坚持下去,总会得到人们的认可的。她给年轻老师的一个中肯建议是:“好的学术是要有坚守的”。

齐学红在山东青岛两所学校十年研究成果

关注班级管理体制改革

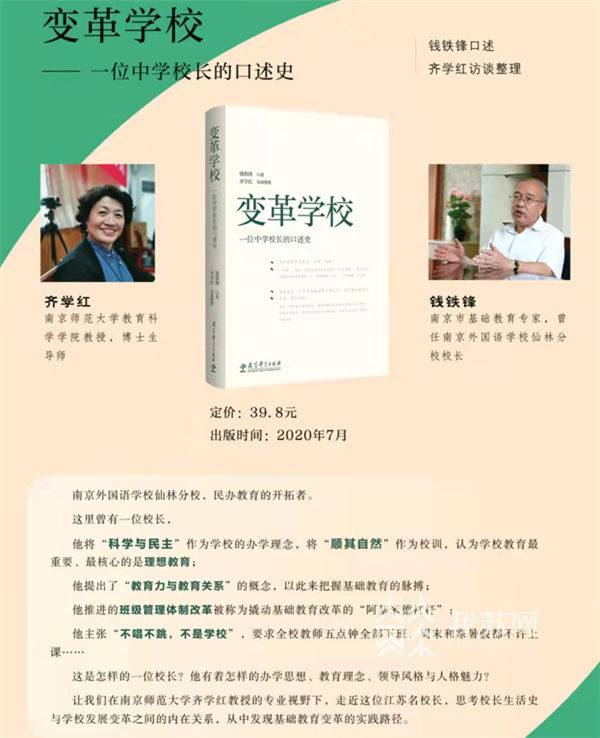

作为人类学田野研究的专家学者,齐学红还关注了中国班级管理体制改革的一个重要事件,即南京外国语学校仙林分校钱铁锋校长在任期内做的班级管理体制改革。她认为这个改革实践改变了当下班级教育的生态,就是组织所有老师参与育人工作,这也符合当下“全员育人”的教育理念。她认为,老师要实现这样一种角色转变,需要借助体制改革,在班级里,班主任、学科老师共同组成一个教育小组,全面负责学生的教育和管理,包括实行学生导师制。南外仙林班级管理体制改革十年,齐学红见证了这一改革从酝酿到推行,以及实施过程中遇到的困惑问题等。2021年,她出版了记录这一改革的新书《变革学校——一位中学校长的口述史》,从钱铁锋校长生活史的角度,剖析为什么是他来推进这项改革,这项改革和钱校长的个人生活经历、工作经历、成长史之间到底有着怎样的联系。从校长口述史透视一所学校的变革,这在口述史研究中属于首创。

《变革学校》

访谈最后,齐学红认为,在中国要形成班主任教研的良好生态,班主任需要团队力量的支持。作为高校理论工作者,不能只做摇椅上的学问,要在投身中国教育改革实践中不断创生理论,通过理论去指导实践,引领实践,这是一个教育研究者对社会的一种责任和担当。正如她所说,“对教育多一份敬畏,对老师多一份成全。每个人最好的样子,就是教育最好的样子。”

(编导:江雪 东城 王振 摄像:王磊 后期:鹏程 设计:吴霞)