1990年,与父亲在瘦西湖合影

我的父亲生于1928年,属龙。宜兴新芳桥黄泥墩人。农民,文盲。12岁丧父。

我的所谓文学细胞,是来自于文盲父亲的启蒙

父亲五短身材,年轻时候练过武,健步如飞,能耍几十斤重的石锁,更能使得百斤重的大刀。父亲没有上过学,但是会写一些毛笔字,家人、公社、大队、村庄的名字他居然会写,父亲说是照样画葫芦描出来的。他也会一点加减乘除、算盘珠算,记些简单流水账。他还拉得一手好二胡,那如诉如泣的《二泉映月》至今萦绕我的耳旁。夏夜,村上人在屋外乘凉,大家都可以听到父亲那动听的二胡声。

父亲还会讲古今(类似说书),水浒、三国、八仙过海、水漫金山寺、梁山伯与祝英台、牛郎织女等故事,说得头头是道,他还会用“欲知后事如何请听下回分解”的评话术语。由此,被吊上胃口的很多大人小孩一吃过晚饭就围到我家门口,有的直接端着饭碗过来抢位子,就是为了听父亲讲古今。

我最喜欢听的还是《水浒传》,从小养成了替天行道、抱打不平的侠义情结。在那个几乎没有任何文娱活动、没有电视的时代,我度过了无忧无虑的童年。在夜深人静时分,我会仰望星空,寻找牛郎织女星,期待邂逅美丽的仙女。可以说,我的所谓文学细胞,是来自于文盲父亲的启蒙。1974年,新芳公社在十多个小学中选了8名学生,组成讲故事小组,在全公社各个学校演讲。我们小学推选了我,我讲的是李贽的故事,我也不会说普通话,接到任务觉得很光荣,责任大,所以一个晚上就背熟了全部内容,但是要把它讲成故事,还真难!父亲教我如何讲,如何吸引人,如何做动作,如何表演。在以后两个月的巡回讲演中,我的表现还不错,得到了肯定和奖励,奖品是一只印有“为人民服务”红色字样的黄书包(这可是当年所有学生梦寐以求的),我一直用到高中毕业呢。

很小的时候,经常听父亲说戏,比如“失空斩”和“吕布戏貂蝉”。没念过书的父亲把貂蝉读成“Sao dan”,我只知道那“Sao dan”是个大美女,也不知道她是谁,怎么个写法;后来才明白他说的是四大美女之一貂蝉,父亲可能也是以讹传讹,听说书先生说的,真所谓白字先生读偏旁啊。父亲说解放前到农村来演戏的都很苦,走江湖卖唱而已。每个集镇上都有戏台,供他们演出。父亲会唱锡剧,《珍珠塔》《双推磨》《沙家浜》等等,那悠扬婉转的彬彬腔煞是好听。

父母是地道的农民,含辛茹苦养育六个儿女,夭折一男一女,留下我们兄弟姐妹四个。我行三,上有哥哥、姐姐,下有一个妹妹。姐姐大我7岁,没有上过学。我小时候是奶奶和姐姐带大的,我与姐姐感情很深,有姐姐的日子很幸福。总以为等我工作了,可以好好孝敬她,可是老天就是这么不公平,1989年农历八月十二日,姐姐和姐夫两人摇船去卖猪,橹绳断了,姐姐一头栽入河中,从此我就失去了亲爱的姐姐。

我工作几年,给了些钱,完成了父母住上自己的楼房的心愿

父亲还会砌房子,无师自通,属于山寨版泥水匠,也会些木匠活。塘西村小学的校舍、厨房、厕所等修修砌砌,都是父亲操持,挣些工钱贴补家用。父亲和小学老师们关系特别好,他们时常一聊一个晚上。父亲滴酒不沾,但是他酿的米酒远近闻名。他牙齿不好,喜欢吃肥肉,青菜只吃叶子。父亲一辈子喜好抽烟,每到星期天我就到新芳桥街上捡拾香烟屁股,回家弄成烟丝,给他抽。父亲用的烟斗是我用青砖雕刻后插上一根竹管而成。我工作后收藏烟标,经常把各种香烟拆开,把烟标收藏起来,把香烟用保鲜袋包好,每次回家带给父亲抽,他特别开心。父亲不赌,不下馆子,当年的新芳桥吃喝是有名的,他却从来没有去过饭馆。我暗暗发誓,等我工作了,一定要带父亲吃遍新芳桥所有的饭馆,可惜,这个愿望没有实现。父亲也做过官,是中国最小的官,大队民兵营长,后来升至大队长。因为莫名其妙被冤枉,后因查无实据,也就不了了之。从此,父亲那村官的职务就没有了,成了地地道道的农民。我每次跟父亲提起这冤屈,父亲总是笑笑说,吃亏是福啊!

小时候常听父亲说过这样一句话:房屋,房恶啊!宜兴方言“屋”“恶”一个音,我一直不明白他讲的是什么意思。从上世纪三十年代开始,我家在村上有了自己的几间房子,爷爷、奶奶、父亲、叔叔还有姑妈,安居乐业。日本鬼子来了,把爷爷杀了,把房子烧了。奶奶带着一家人住进了张家祠堂,祠堂又被鬼子烧了,大家只能住到地主家的牛房,以做长工维生。后来连这牛房也被鬼子烧了。

新中国,农民翻身得解放,分田分地分房子。我家是赤贫,分到了一间砖木结构的楼房。那楼房一共有五间,称“五间大”,二层,木结构。记忆中好像朝东,我家在南面第一间,其余四间都分给了村上的其他四家贫农。到叔叔结婚的时候,父亲在这“五间大”楼房旁边盖了两间草房,把楼房让给了叔叔。我跟奶奶住楼梯间。大概是1968年冬天,一把大火一夜间把“五间大”化为灰烬。那大火的火星飞出数里之外,映红了半边天。大火烧死了7个人:一家母子三口,一家三个儿子,还有我的婶婶(或许她还有身孕)。当夜,父亲忙着救火,到第二天才想到找我,大家都以为我没有了,奶奶叫着我的小名,哭得呼天抢地。父亲坐在那里发呆,似乎想着如何向远在上海的母亲交代。到了中午,我居然被人在楼旁猪圈里找到了,据说当时我还在呼呼大睡呢,谁也不知道我是怎么就睡到猪圈里的。

火灾后,政府给五家受灾户各砌了两间平房。我叔叔跟奶奶住进了新房。我家的两间草房由于救火踩踏,紧靠倒塌的楼房,已经不能再住。父亲就在叔叔的新房西边砌了一间,跟叔叔家打通,就算两家并一家在一起了。后来父亲又在房子东边用碎砖乱瓦盖了一间厨房。那是1970年之前的事。1985年,父亲在原来房子的东面自留地上砌了两间平房,是楼房的基础,由于财力不够,一直是平顶,第二层没有加上去。到了上世纪80年代末,我也工作几年了,给了些钱,大哥弄了些水泥,父亲把上面的房子砌成,完成了父母亲住上自己的楼房的心愿。

我第一次也是最后一次帮他搓背,父亲对我说,他很开心

母亲身体一直不好,农村的体力活干不了,但是做家务活特棒,特别是做菜、做衣服、做鞋子,是远近闻名的一把好手,她缝衣服的针脚跟缝纫机缝的一样。她做的菜在村上也是首屈一指。1991年4月13日,住进楼房不到两年的母亲突发中风,从此全身瘫痪、失语,几乎成了植物人,在这楼房里躺到2004年5月1日去世。其间,母亲受尽病魔的折磨,生不如死。父亲服侍左右,身心疲惫,吃尽苦头,最终患食道癌先于母亲在2003年4月22日去世。

母亲生前来过扬州两次,第一次是1988年钰儿出生时候来服侍月子;第二次是1990年暑假,我和体育系茅卫东、医学院蔡中涛一起到北京学习,我回家接她来带钰儿,两次都住师院红三楼。我从北京回来后,陪母亲抱着钰儿去了瘦西湖,还拍了许多照片。

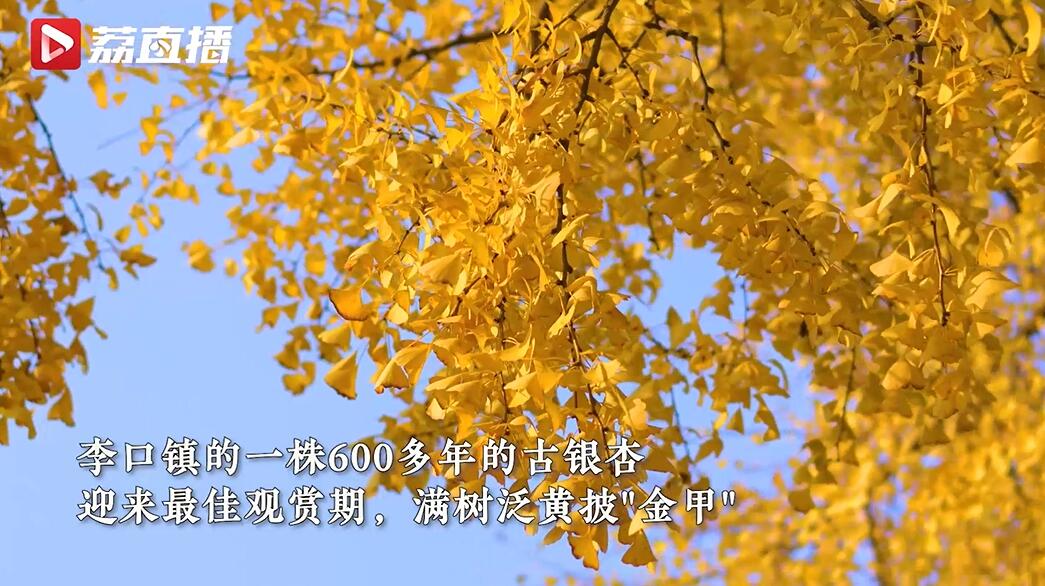

父亲生前也来扬州两次,第一次是1990年3月,我还在师院中文系工作,陪他去了瘦西湖;第二次是2002年到扬州中医院看病,我已经在交行工作,住单位分的双桥新村三室一厅。此时他已经是食道癌晚期了。我陪他到四季园二分明月休闲中心洗澡,请了修脚师傅给他修了脚,做了足底按摩。本来是请了搓背师傅帮父亲搓背的,但是我突然决定要自己给父亲搓背,这是我第一次也是最后一次帮他搓背。从小到大学毕业,在家洗澡(农村都是用澡盆),都是父亲为我搓背。父亲对我说,这是他这辈子唯一一次享受,他很开心。当时,抚摸着父亲佝偻羸弱的病体,我忍不住眼泪直流。作为儿子,无力挽回他的生命,是我终身遗憾。

我唯一感到欣慰的是,自从母亲病倒后,我就是家里经济主要来源,父母是农民,没有任何收入保障。十多年的负担,源源不断,压力巨大,我默默承受,无怨无悔。所以,在2000年左右大家都在买房子投资的时候,我没有力量顾及,一直住着单位分的房子,我不懂炒房,不会炒股,很多朋友曾为此不解。房子是用来住的,不是用来炒的。人这一辈子离不开房屋,当年杜甫高呼:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。”房屋,是住人的,够用就行。房屋,抑或“房恶”乎?

一把用了46年的不锈钢锅铲,我一直把它当成父亲给我的传家宝

父亲的厨艺也是一流,生产队农忙前的聚餐都是在我家由父母亲掌厨,那是我开洋荤的时刻。现在想来,还直咽口水呢。

俗话说,一个宗族就是一个锅铲柄传下来的,意思是同吃一锅饭的家人。这是一种传承。我家有一把用了四十六年的不锈钢锅铲,那是1975年做白铁匠的堂姑父手工打造送给我家的。父母当年就是用它来炒菜做饭的。锅铲质量上乘,基本没有磨损,只是手柄换了多次,现在的手柄是1990年父亲换的,我从小喜欢这把锅铲,于是就将它带到了扬州一直用着。那手柄前端已经被烟火熏染焦黑了,我一直把它当成父亲给我的传家宝。每每听着炒菜时铲子与铁锅碰接的声音,一种幸福的味道油然而生。

我的厨艺估计有他们的基因,我喜美食,长厨艺,戏称“张一桌”。一铲之下,美食既成。特别是我拿手的蛋炒饭、炒螺蛳、炒猪肝、红烧龙虾等等,那是亲友们的最爱。2021年8月,扬州疫情防控期间,我坚守交通银行扬州分行一月有余,因食堂外包厨师不能到岗,食堂停止供应。于是,我利用擅长厨艺的特长,每天到食堂做“大厨”,做“抗疫菜”,给留守分行的十多名干部、员工、保安和保洁做饭做菜,改善伙食。

父亲晚年跟人讲,他这辈子最满足的就是把儿子送出去上了大学

父亲自己没有读过书,但是一直希望我们读书成才。当年我高考少了15分未被录取,自己倒无所谓,觉得学个泥瓦匠做个手艺人挣钱养家蛮好的,也可以参军当兵出去闯一番。父亲没有多说什么,没有责怪我,只是默默抽烟。他轻声细语地对我说:儿啊,你从小就是个读书的料,你身体瘦弱,不适合做泥瓦匠、不适合种田,农村不是你的天地,还是读书好。

后来,他居然瞒着我,拿着我的高考成绩单到新建、杨巷、官林等中学托人,让我去复读,而这些学校我都不愿意去。最终,父亲居然找到高塍我大姑妈家,通过表兄福君找到他们同村的唐荣培副校长,把我介绍到了高塍中学文科复习班补习,当时的高塍中学文科补习班全县有名,高考录取率很高。后来听唐校长说,我能够进高塍中学补习,学校主要是看中我的高考成绩。复习班班主任蒋伯南老师是地理学科专家,全县闻名,课堂上,他严肃而不失幽默,谈笑风生,行云流水,两堂课不知不觉就过去了;端庄秀丽的政治老师马素梅,讲课声情并茂,把个枯燥的政治经济学和辩证唯物主义课讲得有声有色,引人入胜;还有语文老师周金华;历史、英语老师施国华;数学老师吴俊华等等,都是当年宜兴教育界的名师。在这些恩师的悉心教育下,我得以考上扬州师院。

父亲晚年跟人讲,他这辈子最满足的就是把儿子送出去上了大学!1982年8月,父亲拿着我的录取通知书去镇上转户口,几乎是一路狂奔去的。每年寒暑假回去,父亲总是要带上我走亲访友,逢人便介绍这是南南(我的小名),上了扬州师院,满满的自豪感。

邻居们亲切地称他“老伯伯”,父亲似乎无所不能

父亲还是远近闻名的和事佬、老好人,邻居们亲切地称他“老伯伯”。无论哪家红白喜事,纠纷吵架,都要叫老伯伯去主持、劝和。哪个邻居家房子坏了,找老伯伯;哪个邻居家要建个猪圈、砌个老虎灶或者浴锅,找老伯伯;哪个邻居要喝茶,找老伯伯;哪个邻居小孩没人带,找老伯伯;哪个邻居急需用钱了,找老伯伯……老伯伯60多岁时候,有一次拉架居然被误伤,在家躺了一个多月呢。

父亲,似乎无所不能。父亲还会一些中医偏方,都教给了我。比如治疔疮,有一种植物(已经不记得名字了),长得像车前草,又有点像荠菜,一般生长在老屋墙脚。取其叶洗净,捣烂,加一点烟丝,敷在疔疮上,一般敷三天,每天两次,即可痊愈。治牛皮癣,有一种“谷树”,长在河边上,果子鲜红,状如杨梅,味甜可食。用刀子在树干上横割,破皮后流出乳白的汁,跟橡胶一样,用其汁涂在患处,三次即可痊愈。另外那汁黏性极强,涂在患处顿感刺痛,杀痒,收紧。如果滴在其他地方,就如胶水一样,很难去除,所以其树皮箍桶很为牢固。止血用马兰捣碎,敷在伤口即可止血。还有火柴上的砂皮贴在伤口也可以止血,不知道是何故?不知道卫生不卫生?……父亲说过,万物皆可入口。小时候,在家乡有很多野菜都可以吃,营养丰富,别有风味,田野、河沟、山坡,四处都是。父亲还说,猪牛羊喜欢吃的,人都可以吃。

2010年,我把父母的骨灰从村北塘桥边的安息堂迁到安乐山南麓的安乐公墓安葬,入土为安。给父母刻制墓碑的时候,觉得这墓碑上要写的东西太多太多,但总是写不下去。最后就刻上这样一句:“一生心性厚,百世子孙贤。”

这或许就是父亲一生的写照和他所期望的吧。