摸鱼、罱鱼、张大网、打齿罩……

曾经,生活在里下河的水乡儿女

个个都是捕鱼摸虾的能手

十八般捕鱼技艺,样样精通

而今,随着社会的发展

这些捕鱼技能大多消失在人们的视野中

近日

兴化“鱼痴”李劲松的

《渔人鱼画作品展》

在上海国际路亚展上亮相

他用手中的画笔

将里下河地区古老的捕鱼技艺

展现在世人面前

57岁的李劲松毕业于南京艺术学院工艺美术系师范专业,此前在绘画、雕塑等创作领域已有不小的成绩。2016年,他开始创作鱼画,连续三年举办渔人鱼画展。这次展出的40多幅作品,除了鱼画外,还有新创作的渔人画,再现各种身怀捕鱼技能的渔人。

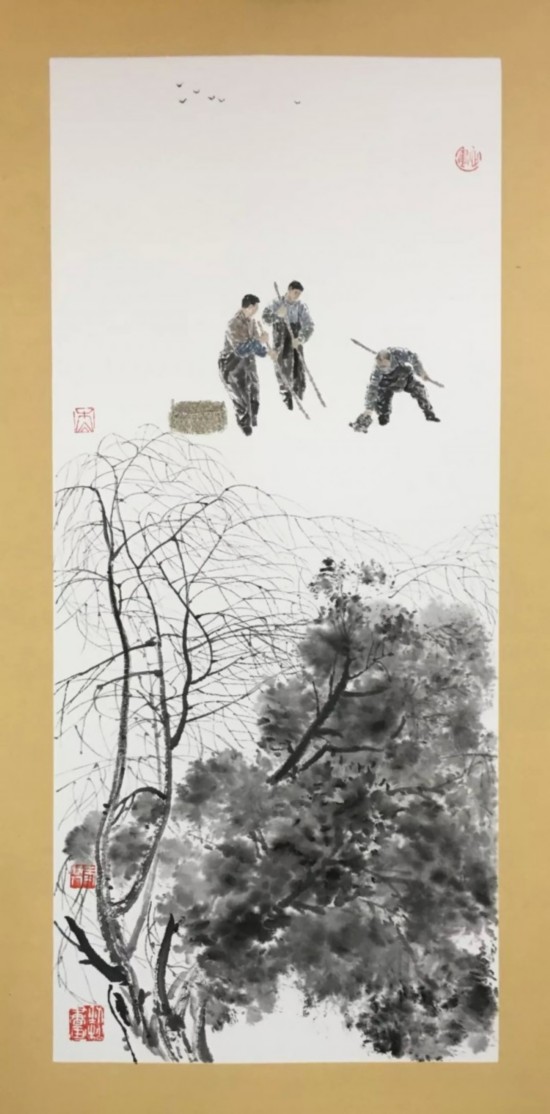

李劲松说,渔人与鱼画是两种风格,鱼画表现的鱼,而渔人表现的是捕鱼的人,是对传统捕捞技艺的记录。

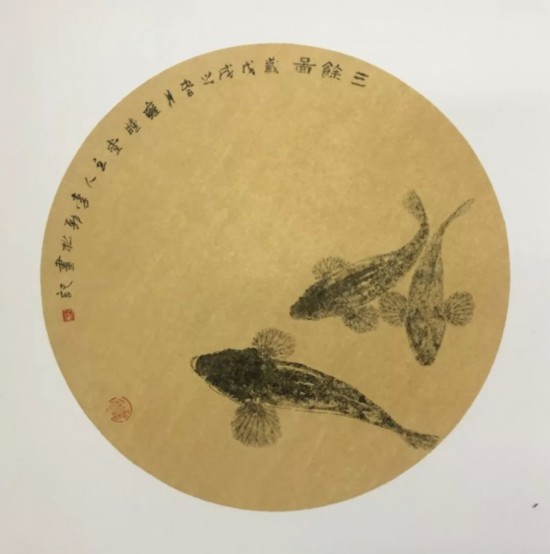

每幅画都传递美好寓意

李劲松笔下的每幅鱼画,都有一个主题,在鱼之外升华出另外的意义和内涵。李劲松说,从古到今,所有画鱼的不外乎表现两个主题,一个是吉祥,一个是自由。这两个主题就看画者怎样去巧妙构思、立意。比如说翘嘴,他不画鱼全部,只画一个脑袋。“头”,就是“首”,那这幅画赋予的意义就是“翘首期盼”,它是一种对美好生活的向往;像黑鱼,谐音“厚余”,比喻富足;画个鳜鱼、荷花、莲蓬……则表示“富贵连连”。都是传导一种美好,自由、吉祥的意境,给人遐想。

渔人画要有生活经历

在李劲松的画室里,创作好的渔人画散放在一起,共70多幅,《摸鱼》《刮沟》《打齿罩》……一幅幅生动的作品,一下子将人的记忆拉回到从前。

“还需创作20多幅渔人画,就算完工了。”李劲松说,这次的渔人画创作共有99幅,也是配合刘春龙先生的散文集《乡村捕钓散记》的再版,为各种捕捞方式创作插图。

“有人看到我的渔人画说:这不单单是画渔人,已经了解了渔人的操作技法,表现的东西比较地道。”李劲松说,看似简单的渔人画,其实不简单。如果没有生活经历,是画不出的。

“99幅作品,每幅的构图、内容、表现方法都要不一样,难点就在这个地方。”李劲松说,每幅画渔人是主体。因为每一种捕捞方式中都离不开人,离不开捕捞的工具。工具可能是船,或哪一个门类的捕捞工具。船是有区别的,有的捕捞方式要求船不能太大,而有的则相反。

除此之外,还要懂得捕捞工具的使用方法,要表现得到位。比如捣网,以前看到过,但没有操作过。是将一个三角形的网放在船头前,用脚踩。踩是有力点的,那么着力点在什么地方,用怎样的手法,在画的时候,肯定要正确展现。他特地用竹子做了一个捣网的模型来观察体会。“所以每一幅都是一个人物画的创作,从景物的配置、构图到表现的风格、题材等,都在探索一种适合它的表现方式。这也是对中国画传统表现方式的一个新的探索、创造和发展。”

为画画几近走火入魔

为了创作这些渔人鱼画,李劲松也下足了苦工,99幅就是99种不同的构图方式,只要醒着的时候,无论是走路、吃饭、如厕,每时每刻都在构思。创作的过程不是一帆风顺的,过程中遇到很多瓶颈。比如捕捞方式,比如如何表现冬天的捕捞场景……李劲松说,作为插图,每张上面不能有题款,只能打几个印章进行平衡,完全用画面语言来说话,对画面的表现力、构图要求的难度就提升了。

画画的过程也比较熬人,除去前期构思外,有时一幅画要画十几个小时,李劲松夜里三点半就起来画,因长时间作画,都产生飞蚊症。痛苦的时候,都想哭、想吐,身体机能都产生变化,上床睡不着觉,渔人一直在脑子里盘旋,到了一种走火入魔的状态。

李劲松曾经有放弃的想法,但他还是坚持下来了。李劲松说,画鱼的多,画渔人的也多,但成系列在我国还没有,他想把这件事完成。况且他生活在水乡,有这种得天独厚的条件,感觉很有意义。如果系列出来,也是对里下河地区渔具鱼法的一个总结、归纳,是对里下河地区传统捕捞方式的一种保护和传承。