南京,正当三伏,烈日炎炎,椅席炙手,热不可耐。此时,持一蒲扇,携一躺椅,挑一阴凉处,沐着绿荫,听着蝉声,品读诗书,安神定心,宁静致远,岂不悠哉?

扇子的渊源可上溯到虞舜时代

以扇消暑,古来有之。宋代朱翌有诗云:“宫纱蜂趁梅,宝扇鸾开翅。数摺聚清风,一捻生秋意。”

中国扇子的渊源可上溯到远古的虞舜时代,史料中有“舜始造扇”的记载。相传舜为广开视听求贤自辅,曾制作五明扇。殷周时期已出现了一种“翟扇”,是用五光十色的野鸡尾做成的,固有“羽扇”之说。

我们现在看来,古时大多数的扇子是用芦苇编制。起初不是为消暑,而是作为皇家贵胄的礼仪之具,所以又叫“仪仗扇”。秦汉以后,扇子主要用于纳凉,并逐渐走向民间,成为降温驱热的主要用具。

我国古代扇子的种类繁多,五花八门,但真正被行家所垂青的还是折扇和团扇。而金陵折扇则是其中的上乘佳品。

图片来源:视觉中国

学子们以购得金陵折扇为荣

明初,明成祖朱棣在南京登上皇位以后,十分欣赏南京的折扇。他发现这折扇舒展自如,灵巧美观,携带方便。于是下诏“命工如式为之”,并加以改造。从此,折扇便“自内传出,逐遍天下”,使宫廷和民间,使用折扇,成为习俗。

自明以后,折扇便达到鼎盛时期。南京是科举之地。每年大量学子齐聚金陵。科考期间,学子们以购得金陵折扇为荣。常在扇面题诗作画,或自行收藏,或馈赠亲友。因而秦淮河一带形成金陵折扇的集散地,至今乃保留“扇骨营”这一地名。

金陵折扇主要由南京栖霞、龙潭一带农民生产、经销。一开始,扇骨是用竹篾制作,后来为满足文人学子和达官贵人的需要,有的制扇名师便用象牙、玳瑁、紫檀木等贵重材料制成扇骨,用花纹清晰的锦料宣纸做成扇面,并不断精缕细雕,改进工艺,使折扇气韵丰沛,魅力无穷。

为非遗传承 择一事忠一生

金陵折扇制作技艺,现为江苏省级非物质文化遗产。2009年,栖霞区成立了南京金陵折扇工艺研究所。面积不到30平方米的制扇室,条件甚至可以说是有些简陋,但是十几位老师傅专心致志制扇的场景让人动容。选料、断料、开料、破料、造型、烫钉……每一道工序都十分讲究。

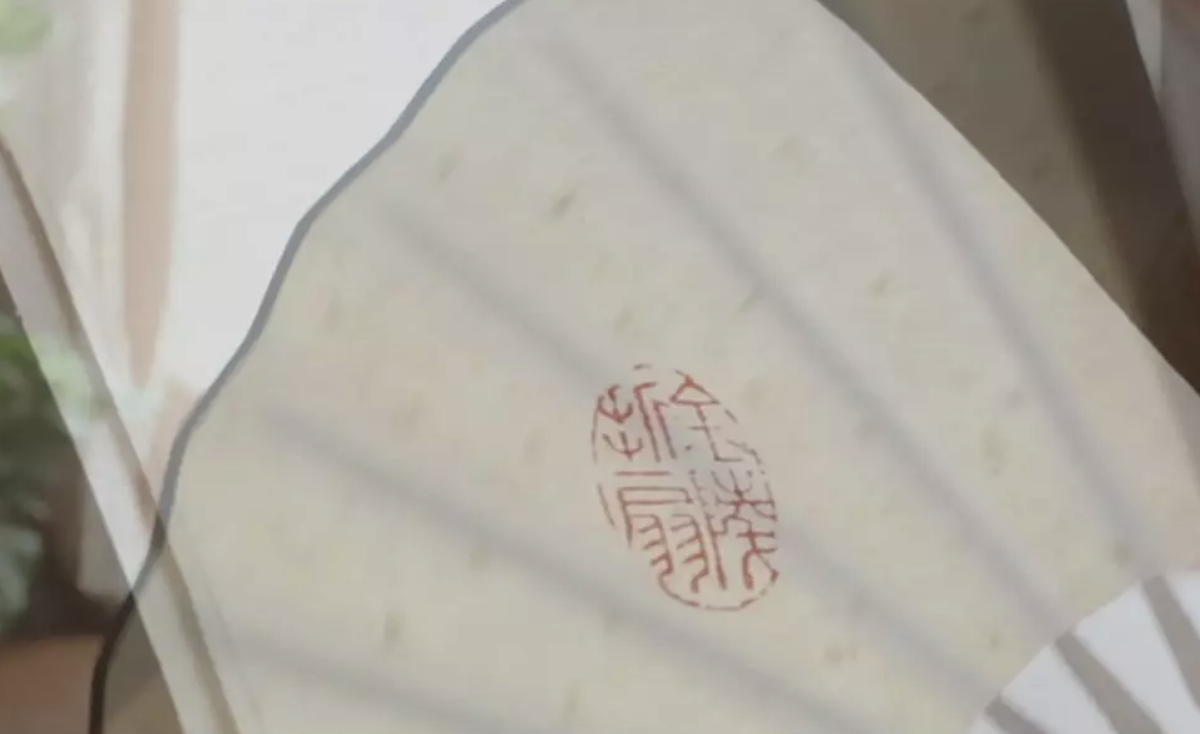

倪世金是南京金陵折扇制作技艺代表性传承人,也是现在金陵折扇研究所的所长。“除了山水、花鸟、书法各异的美观扇面,细观扇骨,白如玉石,光如镜面。”倪世金介绍,这样的质感,不仅仅依靠打磨,而是从最开始的选料开始,选用最优质的竹子,每一道工序都用手工来制作。

金陵折扇的作用不仅仅用来消暑纳凉,用心打磨的工序让它承载着不一样的风情与文化,为古今风雅人士共好——“金陵折扇工艺研究所目前十来个人,年纪最大的制扇人已经78岁了。”倪世金说,他们的心愿就是不能让金陵折扇的技艺失传,要将它传承下去。

盈盈一扇金陵风,数折聚尽匠人心。炎炎夏日里,携一柄折扇,撷几许儒雅之气,觅几丝秋意凉风,才是这金陵夏日的标配。

(来源:南京日报 编辑/徐金吉)