好书推荐

《骑车走运河》

作者:徐林正

有梦想 人生才完整

每个中国人都该走一趟京杭大运河

著名导演高希希、北京大学运河专家李迪华倾情作序

著名作家莫言、著名评论家张颐武鼎力推荐

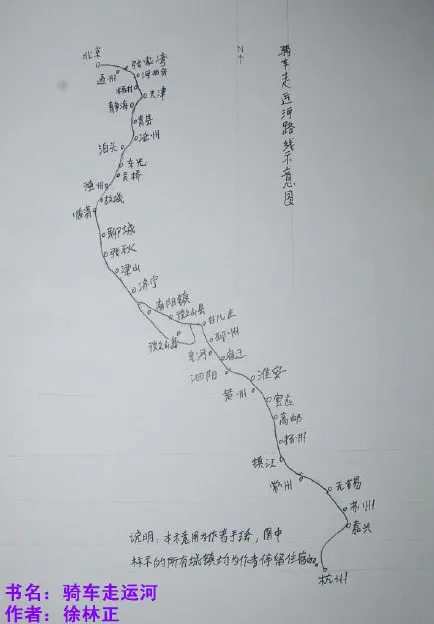

作者手绘骑行示意图

书籍概况

通州燃灯塔

内容简介

本书是作者用"骑车走世界"的方式系统考察中国"线性文化遗产"的成果之一。书中记述了作者骑车从北京出发,沿着京杭大运河河堤,最后到达终点杭州,全程约2500公里的所见所闻、风土人情和研究者所忽视的一些原始资料,书中还展示了作者沿途拍下的上千幅珍贵照片。本书视角独特,具有纯民间、原生态的特色,语言鲜活,叙事流畅,会带给读者一种高品质的阅读享受。

作者简介

徐林正,1971年生于浙江省,做过老师,曾在《金华晚报》担任文化编辑、记者,98年5月辞职成为自由撰稿人、作家,2006年开始骑行中国,游运河、走丝路和跨越南。2013年5月2日病逝于北京寓所,年仅42岁。主要作品有:《文化突围》《文化嘴脸》《文坛剽客》《先锋余华》《老李飞刀》《猴缘》《骑车走运河》等专著十多种等。

人生在世,无法预料明天和意外哪个先来,如徐先生这般,有勇气把梦想付诸实践者更是少之又少。或许品读徐先生的文章,也能从字里行间感受到徐先生立志成为当代“徐霞客”的梦想。说句俗套的话,若有来生,还是希望徐先生能够快意走江湖,单车行天下。

创作背景

对于徐林正而言,骑车走运河不是为了流行的主题商业活动,也不是为了奥运宣传,更不是微服私访,而是为了——吃喝玩乐!享受一边骑车一边写作的快乐,享受走到哪吃到哪里的惬意,享受看美景看美女的舒畅。当然,更重要的是为了梦想——能够骑上自行车自由自在地行走在这个地球上。于是从2007年7月30日到8月22日,徐林正骑车从北京出发,遭遇了高温、暴雨、迷路、疾病、台风、龙卷风等等,沿着京杭大运河河堤骑行,最后到达终点杭州,全程约2500公里,在途中写下了10万多字日记和上千张照片。徐林正愿意和大家一起重新行走一次大运河,同时也愿意和打算骑车走运河乃至打算骑车长途旅行的人交流,提供力所能及的帮助。

作者日常笔录片段

船板胡同——极具运河特色的胡同,这是北京火车站附近了我特地转到北京火车站转了转,这里曾经一片水域,漕运船只云集,但现在变成了火车站。“船板胡同”的名字依稀记录着运河的辉煌。此外,还有“鲜鱼胡同”等等······

康雍时期,曹家曾于通州区张家湾城内花枝巷开设本银7000两的曹家当铺,而且有典地600亩,现在叫大扇地。现在南门不远处却是一片荒野和菜地,边上仅立着一块“花枝巷”的石碑。一切都不复存在了,就连曹家坟也早在1968年大跃进的时候被平掉,当时还挖出了一块“曹公讳霑墓”的刻石,和刻石一起出土的还有一具裸葬男尸,未作鉴定就草草重新掩埋到西太后运粮河畔。这块墓碑是否真的就是曹雪芹的墓碑?那具裸体男尸是否就是曹雪芹?至今争论未果。

通汇桥的石狮

皇木厂是皇家木料、石料的储存、加工之地。一路上,每一个被我骚扰的村民都自豪而平和地说:“皇木厂村是用建紫禁城剩余的材料建成的。”进入第二道门,几块巨石把我给镇住了。这些就是“皇石”。2000年,皇木厂进行旧村改造时,出土了这样巨石46块。经鉴定为红丝竹叶纹嘉石。这是清朝明朝年间产地山东经漕运运送到此地,以建嘉靖帝陵。这些石料是建嘉靖帝陵用剩的,最大的是高5米,长1.2米,厚1米,重达20吨。

皇家新村

从香河到河西务,也就是40公里,但这一路的乡村气息却让我为之享受和迷醉。打渔的、放养的,带着外甥女在河堤溜达的,收玉米棒子的……我好久没有亲近乡村了。

拿网捕鱼的人

大运河湿地的飞鸟

如果不是骑车走运河,我绝对不会知道有“河西务”这一个地方。但是,运河繁荣时代的河西务,确实繁华至极。冯梦《龙醒世恒》这样形容河西务:“河西务,在河北武清东北,古为设务征税之处,因在运河西岸,故名河西务。当漕运要地,昔时商业颇盛。镇上。这镇在运河之旁,离北京有二百里之地。乃各省出入京都的要路。舟楫聚泊,如蚂蚁一般。车音马迹,日夜络绎不绝。上有居民数百余家。边河为市,好不富庶。”

河西务段运河

书评

高希希

当代中国最具市场价值的“全能”导演。主要作品有电视剧《历史的天空》《结婚十年》《幸福像花儿一样》《新上海滩》《纸醉金迷》《三国》等;电影《公正的心》《大沙暴》《潜伏》《三国》等。

一段时间,我收到过很多关于京杭大运河题材的剧本和片约,虽然都因美中不足而放弃,但我内心深处,一直想通过影视的形式来解读一下京杭大运河。因为这是一条两千多年历史,三千里行程的世界上最长生命力最旺盛的人工河。这样的运河,该有着多少风景多少故事,多少起承转合多少恩怨情仇啊!但没想到我的朋友徐林正已经做了这件事,他不是用影视而是用自行车。

2007年夏天,徐林正骑个自行车,从北京出发,沿着京杭大运河河堤一直骑到杭州,每天到一个地方住下,虽然疲惫不堪,但他依然坚持每晚写下日记。后来,他把日记结集整理成一本书《骑车走运河》,并由北大出版社出版。

五六年前,因为工作关系,我和影视记者徐林正认识。作为一名记者,我认识的很多演员都认可他,对他的采访很放心。因此,他在影视圈左右逢源、游刃有余,我理所当然地认为,他会一直干下去的。但后来有一天,徐林正告诉我,他辞职了,要骑车走世界去。我不是特别在意,没想到他一口气走了东北走西北,走了运河走丝路,走了云南去越南,总行程超过两万公里,大部分积蓄所剩无几,但依然很开心。有一次他告诉我,走遍世界是自小的梦想,现在如果不去做,将来会后悔一辈子。至于钱和工作都不那么重要,反正总能活下去。这么一说,我完全理解了。就像我,就在重拍四大名著热潮时,我婉拒了其他三部的片约,而独独青睐《三国》。因为我小时候经常看《三国演义》,里面的各路风流人物都在我的脑中纵横驰骋,当导演后一直希望用影视的方式把他们再现出来——现在恰好有机会圆梦了。有梦、圆梦的感觉是非常快乐的,无论这梦多小还是多大。

尽管徐林正说,骑车走运河是为了“吃喝玩乐”,但是他其实很深入。因此,《骑车走运河》一书提供的信息,有着其他相类似的书无法替代的价值。在这两个月期间,徐林正分别记录了七段运河的不同风土人情,更着眼运河沿岸原住民的生活状态:在干涸河堤上放羊的老人,在微山湖里驾着鱼鹰子船捕鱼的渔民,在运煤船上讨生活的船夫……更多的是随机碰到的人。我想,如果我要拍运河题材的电视剧,这些个性鲜明却有着高贵理想的小人物也是我关注的一个点。

无可讳言,很多驴友去过的地方比徐林正多得多远得多;很多作家写的作品比徐林正深刻得多。但是,徐林正却身兼作家和驴友,每天骑行的过程中坚持写作,坚持把最初的印象和感受记录下来,因此,使得他的作品比一般作家多了一份鲜活,比一般驴友多了一份深刻,他在作家和驴友的夹缝中找到了一条与众不同的属于自己的路。

有好几次我问他,你周游世界结束了没有。他说:“没有,只是走了个开头。”他本来可以在事业上做得更好,但是,他总是选择了一次次放弃。也许会有人问,这是不是逃避现实?其实这要面临着更大的现实。

我想,“骑车走世界”这个梦想已经浸透到他的骨子里。在这个梦想缺失的年代,徐林正坚守着自己的梦想是非常难能可贵,也是非常幸福的,因为有梦想,人生才完整。

李迪华

北京大学景观设计学研究院副院长、中国生态学会城市生态学专业委员会秘书长、中国城市规划学会城市生态建设专业委员会委员。2004年,他带着北大景观设计学专业的研究生骑车对京杭大运河全线考察。

两年前的夏天,林正就已经把他的日记初稿电子文件发给我。我曾尝试着向在出版社工作的朋友推荐,人微言轻,不了了之。几天前,突然接到林正的电话,说他的骑走京杭京杭大运河的日记即将由北京大学出版社出版,由衷地为他感到高兴。出版社建议林正找两位有市场号召力的人物给他的日记写序,他希望请我从专业的角度推介。电话中我强力推辞,一则牵强,自己倾心专业,向来对市场或者商业化敬而远之;二则惶恐,如果不能号召市场,如何对得住朋友?林正坚持,言“专家中,只有你骑着自行车亲历过京杭大运河,你最能够从专业的角度理解骑走京杭京杭大运河这件事情了”。林正低沉的声音中带着诚恳和兴奋,让我的记忆回到了他在骑走运河途中与我的一个个电话,于是应承下来。

接受这个请求的几天以来,一直细细品读林正的文字,尝试理解出版社的要求,根据自己对京杭大运河的理解,都未能整理出清晰的题写序言的思路,于是决定放弃专业思考,想到哪里就写到哪里吧。

林正的日记中,粗中有细地记载了整个行程中给他留下了深刻印象的一个个瞬间。我在阅读的时候,感觉有些矛盾,他流畅纯熟的文字用来记载这些鸡毛蒜皮的事情,未免大题小作,对着人们习以为常的平凡场景抒发自己的感慨,有让人感觉是文人的无病呻吟的嫌疑。

这样说,是想“从专业角度”提醒读者从不要过多从林正的笔记中猎奇,因为那可能会很快失望——日记的主体内容是写实的,详细地记述今天运河和运河人的生存状况,大胆伸张日渐被人们忽视的运河文化身份,毫无哗众取宠之意。为了达到这样的目的,日记中不少描述甚至是琐碎的,乏味的。

读者需要知道,正是这些写实的、琐碎的和乏味的记述才是可以流传下去的,可供人们比较的,是最终会真正引发人们对于运河兴趣的内容。可以相信,不久将来,将会有人拿着林正的日记沿着他的足迹,体验运河的人、生活、美食、景致,挖掘出更多被林正忽视的、没有来得及遇到的细节,没有去探访的角落,没有遇见的运河边的人们。

林正用自己的生命和信念走过了这趟艰难的旅程,记述了一条属于自己的运河。林正是一个孤独的行者,他的日记中不时流露出这样的体验。孤独容易引起人的思考与遐想,孤独时倾向于抒发自己内心告白,孤独时希望引起人们的注意。日记中的感慨和联想都是带着他自己对运河、对运河沿线人们生活的理解和期待的,是在验证他自己的人生观,骑走京杭大运河,对林正、对我,和任何一个做过、将做同样事情的人,都是一次宝贵的和深层次的生命体验。从个人的角度,日记中所记载的一切,大多是经过自己的思维选择的,并非关于运河的全部。

为了引起人们的注意,这个目的林正将肯定是达到,日记的出版就会是很好的证明。不过,引起人们注意的不只是林正的日记,这个人,而更是运河!被人们日渐疏远的运河,成为排污河的挣扎着的运河,故事渐少的运河,人们生活改变了的运河——一条与人们想象中伟大、壮观和隽永的京杭大运河不太一样。然而,林正的日记向我们清楚展示了,一条活着的运河,一条潜伏了希望的运河,一条可以与之交流的运河。二者都是事实。所谓趋利避害,只有在有爱的侵染下才会发生,林正把他的爱托付给了他走过的土地。这爱,具体而坚强,相信将会通过他的日记传递给热爱脚下每一寸土地、珍惜生命和文化体验的千千万人。

当这样的爱汇聚成为一股股洪流,沿着京杭大运河、长城、茶马古道、丝绸之路、古蜀道、长江、黄河、南岭山脉形成奔流不息的人群时,人们将惊讶发现,每个人都和脚下这块五千年来繁衍生息着一个伟大民族的沃土血脉相连,人们重新找回了属于自己的中华民族身份证,从此像爱惜自己的生命一样爱惜、呵护身边的土地、悉心保护祖宗留在大地上的印记、铭记并传播先人留下的故事,用自己的行动书写新的文化篇章。

对运河和运河人的的生活写实的记述,赋予了林正的日记专业价值,他的日记将成为文化学者、历史学者和社会学者研究运河的第一手资料。世界自然与文化遗产学者将从他的日记中获得保护中华民族身份事业的鼓舞。经济学者和旅游学者将从他的经历中思考构建杭京杭大运河生态与文化遗产廊道的设计和经营灵感。

恩格斯说“人们看到的,正是他们想要看到的东西”,每个中国人一生中都应该走一趟京杭京杭大运河,或徒步,或骑自行车,用生命体验属于自己的庄严国土。林正的贡献是,他用自己的行动和文字,记录了运河的一个“时间剖面”。这样的剖面多了,人们就能时刻听到自京杭大运河发出的生命的、人的和文化的声音了,庄严国土上,没有人会担心民族身份问题了。

从专业的角度,还希望林正有朝一日能重走运河,走的更慢些,记述更加翔实些!还希望读到这本日记的朋友,不仅要加入到林正的行列中来,一起骑走京杭大运河,一起用自己的方式感悟生命、生活与土地的心灵联系,还要一起记录每时每刻发生在神圣国土上的故事,让这些故事流传下去,以激发出更多的故事!

2010年4月27日于燕园