前段时间,朋友圈被一段老视频刷屏……

那是意大利著名导演安东尼奥尼70年代受邀来中国拍摄的纪录片——《中国》,以纯记录片的形式,记录了那个年代中国普通百姓的市井生活。这似乎是颗来自四十多年前的时空胶囊,一幕幕光影闪过眼前,南长街、清名桥的热闹街景,老河边的淘米洗菜的民众,老商店里摆放的写满过去时光的事物,朴实而又勾起童年回忆的饭菜……

不由想起,无锡荡口古镇,那时,岁月迁徙、光影变换里的老荡口、旧时光。

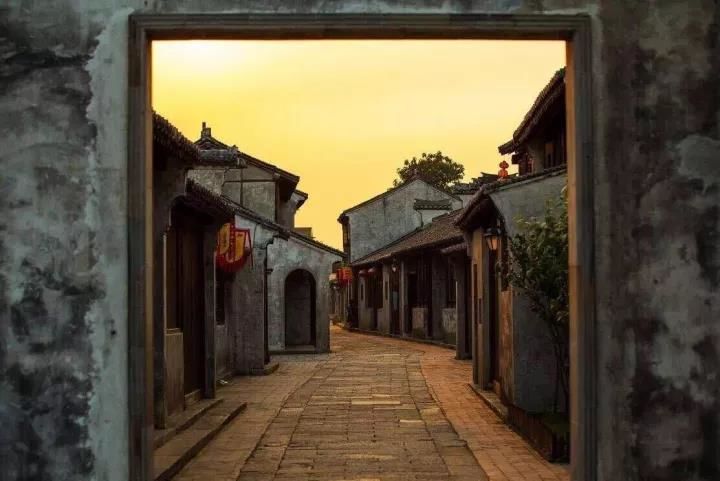

翻开尘封的记忆青砖灰瓦,一草一木皆成风景。水乡荡口,独具韵味,更承载着一代代鹅湖人的年代记忆。而它就在这里,或期待一场烟雨,或盼望一株花开,或等候一个远行的归人。

那巷

深巷,曾有儿时独特的韵味。晴朗的日子里我最喜欢在巷中穿行,满地的阳光那么明亮那么美。

巷子不大,生活却很方便。卖布的,做衣服的,打银器的,开饭店的,热闹非凡。巷里有人,或伸着夸张的腰身;或大声说话,肆意地笑;或什么也不做 ,只是静静地微笑。醇厚的生活韵味,自然而然地浓烈。

荷叶包菜,从前的熟菜会用荷叶包好,防止汤汁和油污弄脏手,也让记忆里的原乡味道有了淡淡的清香。沁人的不仅是荷叶的清香,还有那泥土的芬芳、乡野的清新,更多的是那份沉淀在心中浓郁的烟火气息和熟悉亲切而温暖的家的味道。

街头那家老面店,生意总是很好。一碗热气腾腾的面,红汤配上爆鱼,是多少游子难以忘怀的味道。

从前,快乐好像来得很简单。直接去巷子里的那家小店,五毛或一元就能买到一个陀螺或是零食。现在,再也不用攒起一毛两毛的零钞,快乐却好像越来越难买到。

继续步入巷子,幽深且蜿蜒,蓦然发现,每一个徜徉在古巷之中的行人,仿佛是往来于古今的使者,他们每迈出一个脚步都在和历史对话。抬头仰望,蓝天将古屋的屋檐细细分割,透过屋檐的阳光不断变换,恬静而又温暖,似乎在跟大家诉说着不一样的荡口老巷情怀。

那屋

水乡河畔,黛瓦白墙,小桥流水 。

更是那屋,那既熟悉又陌生的古建筑,一直为鹅湖人遮风挡雨。时隔多年,不忘屋檐旁的楼阁,不忘屋里的点点滴滴,更不忘叠在青石板上的古老车辙上的你的影子。忽然间,儿时你玩耍的样子,你哭闹的样子,一幕幕的如电影般一一上映。

屋门前种有修竹,挺拔繁茂,绿意盎然。一棵石榴枝叶青绿,挂果时红绿相间,虽然不能食用,但却让那屋明媚了些许。一棵无花果在短短几年时间里竟也长得郁郁葱葱,结果的时候红艳一片,也都成了小伙伴们的零食。

春天满窗爬得都是五角星花,那种藤蔓植物生命力旺盛,几周时间便会爬上窗棂,爬上绿竹,爬上其它任何的植物,不去修剪,绿色的藤蔓缀着星星点点极像五角星的小红花,屋子便生动雅致了起来。

每个秋季,桂花树都不会错过花期,一树金黄,一树米白,香气弥漫整个屋子,芬芳了整个秋季。

等到再大些时,总喜欢独自一人在庭院里安静地思考,或手捧一书,细细地品味,如痴如醉。渐渐懂事,而儿时的记忆,伴随着青葱树木青了又枯,最后连青藤也叠在厚实而斑驳的墙壁上,显得古旧而沧桑。时光总是那样匆忙。

那桥

经历了千年的荡口古镇,河网密布,桥梁众多。“小桥流水人家”是荡口特有的风景。

曾经的荡口,最热闹的要属卖鱼、卖鸡桥。荡口渔民下半天小网船摇到卖鱼桥,出售刚刚捕捞来的银鱼、大虾、触嘴鱼,味道鲜美。卖鸡桥两桥堍早上都是农户将自己野养的草鸡拿出来叫卖,两座桥上甚是热闹。

曾经的小河不小,在这方圆百里之地,也算是大河了,平时河流舒缓平静,赶集上店,大都走水路,农闲有空,又没啥急事,挂桨摇橹,河面船来舟往,充满着浓郁的生活气息。

晨昏,下丝网逮鱼,为使小鱼攒动,渔人就会用小木槌敲打着船帮,哆、哆……如敲木鱼,声响悠远,若震荡着旅人的耳鼓,一定会令人起相思的,涨大水时,水势浩荡,湍急浑黄的水流,搅起一圈圈漩涡。

花颜桥旁的“花沿桥糕饼”,味道极佳。当年糕点铺就在桥旁,一年四季,麦饼、青白团子、年糕,不曾断过。

要是遇到小夫妻,走一走古镇东边的铁链桥——“会通桥”,将能夫妻同心,白头偕老。

过年的时候,荡口人都会去“吉祥桥”、“太平桥”上走一走,祈求来年吉祥、太平。

古镇里,二十八座桥……

荡口古镇就像一本书,独特的江南风光是封面,厚重的历史底蕴是内涵,吸引着人们前来翻阅。

一座城,一个镇,一个人,一段故事。褪去脚上的鞋,赤脚踏在平静的石板路上,感受古镇犹如深藏闺中女子般的温柔。信步游走,一个转身,一次邂逅,便喜欢上了她。

走过许多地方的古镇,看过无数江南的风情,却只想把荡口古镇的故事说与你听。

(来源:荡口古镇景区 编辑/李明莉)